20世纪七八十年代的农民夜校 定格流年里的难忘记忆

1975年,济宁县(今山东省济宁市任城区境内,下同)某村夜校上课的场景。

在笔者幼年的记忆里,某年冬天,村小学仅有的两间土草屋一到晚上就挤满了人,各个年龄段的都有。他们穿着厚厚的棉衣坐在一起,或端着煤油灯,或举着蜡烛。黑板前,一位老师用粉笔咯吱咯吱地写了几个白色大字,那正是农民们在夜校学习文化知识的场景。

山东省济宁市任城区档案馆保存着不少当年农民上夜校的老照片。照片中,农民们火热的学习场景仿佛驱散了冬日的寒冷。济宁县(今山东省济宁市任城区境内)廿里铺公社梁营村夜校是当时办得比较好的一所,不仅有文化课,还讲授农业技术,如种植、灌溉、拌肥料等等。据档案记载:“每到夜校开课,教室里就黑压压的,挤满了来听课的团员青年和男女社员,有老年社员,老两口也不例外。”“七十多岁的老社员高宪珠是夜校的学员,他不光自己来,有时还把老伴也拉来听课。”

冬季是农闲时节,昼短夜长,农民们白天从事劳动生产,夜间有充足的时间去夜校学习。70年代,夜校的教学条件比较差,校舍紧张,教师也很缺乏,多由知青担任。俗话说:“近水楼台先得月。”当时哪个村有下乡知青,哪个村的夜校就办得更红火。

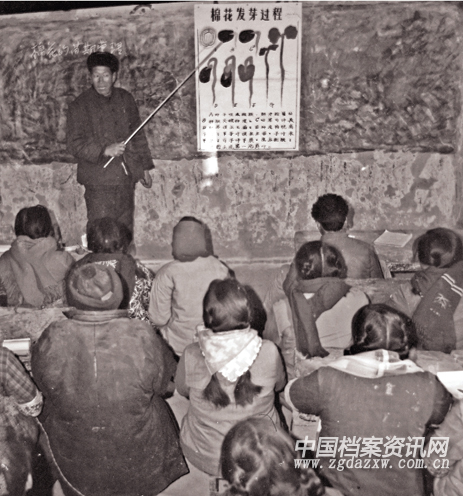

这些终日与土地、农活为伴的村民,对夜校有着浓厚的兴趣。上过夜校的王忙妮曾回忆说:“咱农村人,无论春夏秋冬,都是一忙就到黑天,白天尽可能多干些活,晚上去夜校学学文化。”在夜校里除了学习知识外,还能交流思想和生产经验,大家对上夜校都非常积极。有一堂讲棉花苗期管理的课,让王忙妮印象深刻。“那天,老师讲了棉花发芽的过程,在黑板上展示了从种子到发芽、长叶的生长图,并问大家画上是什么。我站起来高声回答:‘老师俺种了一辈子地,还真不知道棉花是这样长的,依俺看,你画上的那个豆子发芽……像个戴帽子弯腰的老头儿。’我说的话引得大家哄堂大笑,别提多热闹了。”她还提及,在那个物资匮乏的寒冷冬夜,在夜校上课还有一个妙处,那就是教室里“人很多,屋里也暖和,大家在一起挤挤膀子,有说有笑很热闹”。

济宁县廿里铺公社梁营村夜校的农技培训,为日后全县粮棉大丰收奠定了坚实的基础。1977年高考恢复后,农村的教育慢慢步入正轨,夜校逐渐消失,济宁县廿里铺公社梁营村夜校持续到80年代中后期也停办了。

20世纪七八十年代的农民夜校,作为一个时代的见证,永远定格在那一辈农民的心中。 本文所示照片档案为山东省济宁市任城区档案馆藏

1976年,济宁县廿里铺公社程街大队夜校上课的场景。

1982年,济宁县廿里铺公社梁营村夜校的老师在讲授棉花发芽过程。

原载于《中国档案报》2019年11月15日 总第3450期 第三版

档海拾珍

档海拾珍