“桥”见山城 ——重庆长江大桥修建始末

开栏语

万里长江,浩浩荡荡,东流到海,泽被两岸。长江,作为中华民族的母亲河,是中华民族发展的重要支撑。2022年6月8日,习近平总书记在四川宜宾三江口考察时谆谆嘱托:“保护好长江流域生态环境,是推动长江经济带高质量发展的前提,也是守护好中华文明摇篮的必然要求。”

长江发源于青藏高原唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山的西南侧,自西而东流经青海、四川、西藏、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海11个省、自治区和直辖市,在崇明岛以东注入东海。长江也被称为“天堑”,阻隔两岸交通,难以逾越。自1957年长江上腾起第一道飞虹,浓墨重彩写下新中国铁路桥梁诗话的首章。至此,长江大桥以一种横跨天堑、不屈不挠的姿态和精神连接着两岸,造福着人民。江映桥成画,桥跨江为诗。自即日起,本报在文化版《钩沉》栏目特别推出《长江大桥的故事》专题,聚焦长江之上具有代表性的重庆长江大桥、武汉长江大桥、南京长江大桥、上海长江大桥,依托其所在地档案馆馆藏建桥档案资料,讲述其背后异彩纷呈的故事……这一座座新中国成立后建成通车的长江大桥,以气贯长虹的“中国跨度”和气吞山河的民族气概,成为中华民族的重要精神坐标。

长江之水源远流长,时间之河奔腾不息。1980年7月1日,雾都重庆洋溢着喜悦的气氛,山城人民盼望已久的重庆长江大桥建成通车,人们从四面八方汇集到大桥上,以特有的习俗——踩桥,来庆祝长江上游第一座特大型城市公路桥的建成。重庆长江大桥的修建,开启了重庆城市向南发展的进程,谱写出一曲重庆人民自强不息的奋进之歌。

山城人民得偿所愿

重庆地处长江上游,“西连三蜀,北通汉沔,南达滇黔,东接荆襄”,地理位置优越。但依山傍水、江峡相拥的城市特质,虽为其增添了几多秀丽风光,但同时也因江水多了一道阻隔,致使当地人民不仅出行不便,城市拓展也十分受限。

1937年抗战全面爆发后,随着国民政府移驻重庆,使得重庆人口一度猛增,城市狭窄拥堵与过江交通困难之弊更加凸显。虽然在1939年10月重庆市临时参议会曾提出“请在本市南岸及江北建筑铁桥以利交通而资发展案”,随后,国民政府也将建桥纳入了有关规划,但直至1949年底重庆解放,建桥规划始终没有启动。

1959年,连接成渝铁路、川黔铁路,打通西南内陆交通大动脉的长江上游首座铁路桥——白沙沱长江大桥建成。但由于没有公路桥,汽车过江仍旧全靠车渡,不仅危险,而且运量有限。20世纪60年代,随着“三线”建设的需要,即便市内有李家沱、菜园坝、储奇门等车渡昼夜渡车,仍不能满足过江需求。据当时相关数据统计,每年需要过江的生产生活物资达400万吨以上,人员达1600多万人次,“迅速建成重庆长江大桥,成为山城人民面临着的一项光荣战斗任务”。

1973年,在重庆市委领导下,重庆市建委先后对长江两岸进行了4次勘测,并综合地貌、交通、技术、造价等因素,最终确定菜园坝石板坡为大桥修建位置,并正式向中央上报了建设重庆长江大桥的报告。1976年12月,虽然在我国“国民经济还处于非常困难的时刻”,中央还是批准了大桥的设计。

城市主干道便民运营

1977年11月26日,重庆长江大桥开工誓师大会在珊瑚坝隆重举行。在重庆市委“人民大桥人民建,人人为大桥做贡献”的号召下,工人、农民、解放军战士、学生、机关干部以及当地居民万余人高举红旗、敲锣打鼓参加了大会。大会一结束,大家立即投入建桥的义务劳动中。当时,珊瑚坝上的鹅卵石是修桥所需的建筑材料,大家便自发来到珊瑚坝参加劳动,一时间,呈现出万人捡石、碎石的壮观场面。当时,珊瑚坝上工棚、食堂、库房林立,看上去像个集镇,被人们亲切地称为“桥工新村”。

在建桥过程中,重庆全市各行各业、各条战线的人都以实际行动为大桥建设作贡献,战士谢先好就是其中一名优秀代表。1978年3月,大桥建设指挥部组织6000余名军民开展水中桥墩基础混凝土大封底会战,第三军医大学警卫通讯连战士谢先好响应号召积极“参战”,负责上料工作。一天,正当大家齐心协力即将完成大桥封底的关键时刻,意外发生了!由于吊机失控,满载着2吨多水泥、沙石的料斗突然从空中急速坠落。谢先好看见后不顾个人安危,一把将与自己并肩作战的同志推出了危险区,自己却被坠落的料斗砸成重伤。

建桥时,不仅有临危舍命的人,还有攻坚克难的人。当时,由于大桥6号深水墩是整个大桥建设最为关键的墩位,能否在当年洪水到来之前完成水下工程,关系着大桥修建的成败。但受旧式冲击式钻机打孔速度慢的掣肘,6号深水墩的建设进度受到严重影响。重庆市委决定群策群力,研制大型牙轮钻岩机。牙轮钻岩机主体有上千个零部件,如按部就班试制至少需要2年时间。在重庆市委的统筹下,30多个单位、企业参与其中,并按专业细分任务、协作进行:川东矿区支援转盘、吊钩等设备;重庆钢铁厂保证特殊钢材供应;重庆开关厂生产直流控制柜……就这样,他们仅用半年时间,就将我国首台3米旋转式牙轮钻岩机研制成功并投入使用,大大加快了工程建设进度。

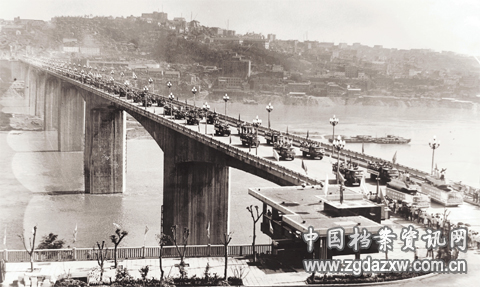

1980年7月1日,重庆长江大桥竣工通车当日情形。重庆市档案馆藏

1980年7月1日,大桥竣工了,原计划3年的修建时间,最终只用了2年零7个月。通车当天,一位前来“踩桥”的市民兴奋地说:“以前从南岸到市中区乘坐轮渡,一等就是半天。现在从桥的一头走到另一头不过10来分钟,我们的出行终于风雨无阻!”

“桥”见巴渝儿女奋斗精神

如今,千姿百态的桥梁飞架于巴渝大地,但在山城人的心中,重庆长江大桥依然占据着极其重要的位置,它是重庆人民开放胸襟的生动注解,也是山城儿女奋斗精神的鲜活写照。

1984年,由著名雕塑家叶毓山设计的4尊人体艺术雕塑《春》《夏》《秋》《冬》在重庆长江大桥南北桥头落成,这组雕塑分别是手拿鲜花的少女、在水中搏击的青年、肩扛麦穗的劳动妇女和脚踏松柏的中年男子,展现了春华秋实、乘风破浪、创造幸福、排除万难的寓意。

1980年7月2日,《重庆日报》在大桥建成第二天曾发表社论《人民的事业蓬勃向前》,其中这样写道:“大桥的竣工必然更加坚定人民群众在党的领导之下加速四化建设的信心和决心。”

21世纪初期,重庆长江大桥日通行设计能力已无法满足重庆城市发展的需要,于是,重庆市委决定在大桥上游修建复线桥。修建复线桥难度更大、更复杂,因为新桥与旧桥的主梁净距仅5米,出于美观和规范通航的考虑,新桥的桥墩都必须与旧桥的桥墩位置对应,同时,考虑到通航能力,需要把两个主跨之间的深水基础桥墩去掉。如此一来,复线桥的主跨就变成330米,成为当时同类桥梁中的“世界第一跨”。时任石板坡长江大桥复线桥项目总工程师刘成清曾回忆说,新旧大桥相继打破纪录、取得一批科研成果并非刻意为之,而是解决实际问题的需要,但却由此培养造就了一批桥梁专家、工匠人才,让重庆的建桥水平世界闻名。2006年9月26日,重庆长江大桥复线桥通车,毗邻的两座大桥被人们亲切地称为“姊妹桥”。

“桥”见重庆,“桥”见中国。2005年,重庆因桥梁数量多、规模大、建造水平高、影响力强等,被茅以升桥梁委员会认定为中国“桥都”。进入新时代,重庆桥梁建设更是驶入“快车道”,一座又一座世界级桥梁不断刷新着纪录,这背后,是党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的生动缩影,也是巴渝儿女铸就“勇毅笃行”奋斗精神的真实写照。

原载于《中国档案报》2023年6月30日 总第4003期 第三版

档海拾珍

档海拾珍