遥思故园陌 桃李正酣酣 ——旅泰华侨林苍信笺中寄寓的乡愁

“社会制度变了,思想革新,年青(轻)人更应大踏步的(地)跟着时代前进,这是我的希望!”1967年6月,旅泰华侨林苍在写给母亲及家人的信中,不仅强烈地表达了海外华侨对新中国成立后发生巨大变化的欣喜,更反映了华侨对中国共产党的拥护和支持,以及渴望早日回到祖国的迫切之情。

似水年华 转眼云烟

林苍,号天溥,乳名良璧,广东省汕头市鸿沟村人,迫于生计于1937年赴泰国打拼。旅泰后,他不仅执教于泰国北部及东北部的各府华校,还在泰国华侨报德善堂任总干事,长期致力于慈善事业。

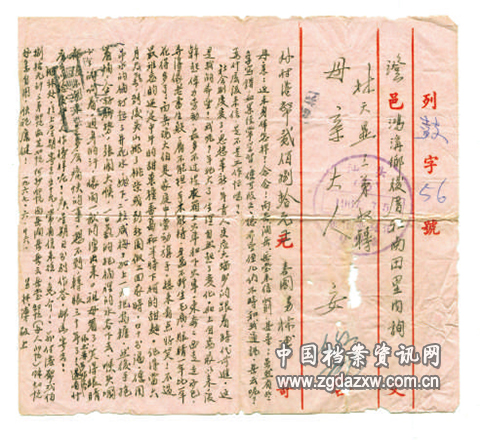

虽然身在异乡,但林苍始终心系故乡亲人,不管赚钱多难,稍有积蓄就会寄给家人。1967年6月26日,他给母亲写了一封批信,其乡愁可从中感受一二。

1967年,林苍写给母亲的批信。广东省汕头市档案馆提供

母亲:

近来身体怎样?念念!丙岳、润岳、岳莹来信收到,甚喜!虽然有些字写错,如果经常学习,便可改正。总希望侄儿们不时和我通讯。岳云呢?为什么没来信,是不是工作忙吗?

社会制度变了,思想革新,年青(轻)人更应大踏步的(地)跟着时代前进,这是我的希望!我呢?年纪大了,生理自然起了变化,加上自离家以来,没干起体力劳动,最多不过提衣箱上火车和下火车,东奔奔西走走而已,弄得像老书生般肩不能担,手不能持,牙齿不断生毛病,眼睛一年比一年花得多了!丙岳说大伯是家庭中劳动旗手,想来有点好笑!不过最难忘的还是中午的甜菓种番葛和半时下柯(炣)的甜面。记得当六月天气,到后头山挑了挑柴或到新园做工回家时,口十分渴,便用吊水的桶打起了井花水,抛下一二粒咸梅,加上一大把乌糖,然后手抱着桶,企好脚势,张开大喉,一口气的(地)把桶里的水吞下去,喉头啯啯啯的(地)响着,周身的汗,像雨一般的涌出来。祖母看了,笑得眼睛都张不开来,是多么痛快的事,想不到,转眼三十年了!依然异乡作客,还有什么可以给后辈人作榜样呢?候星期日分别作答,邮函寄去!

细妹处,于上星期寄去五十元,常有信来往,免介!兹付港币贰佰捌拾元计三弟50元、淑芝40元、阿妙30元,丙岳、润岳、岳云、岳莹80元(每人20元),余80元母亲自用,顺祝康健!

一九六七.六.廿六.

男林溥敬上

批信中,林苍除惦念母亲的身体外,还十分关注晚辈的学习和近况。如侄儿们在信中写了错别字,他会督促“经常学习,便可改正”。哪位侄儿没有来信,则会追问“为什么没来信,是不是工作忙吗”?当时的中国正在发生着翻天覆地的变化,他更是嘱咐道:“社会制度变了,思想革新,年青(轻)人更应大踏步的(地)跟着时代前进。”旅泰后,林苍一直从事教育工作,加之上了年纪,不由得感慨道:“自离家以来,没干起体力劳动……弄得像老书生般肩不能担,手不能持。”在感慨年老体衰的同时,让林苍念念不忘的还有家中的“番葛”“甜面”以及六月天里的咸梅井水。

乔迁新厝 顺此告慰

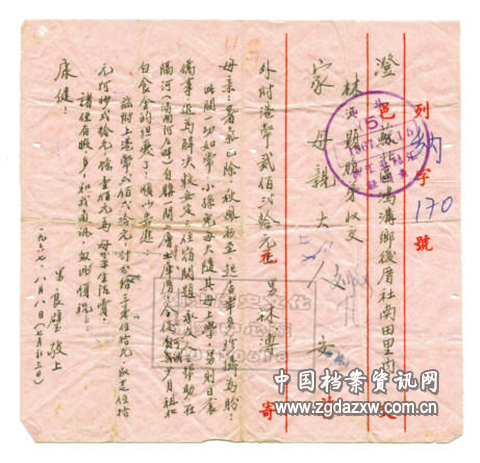

1967年,林苍写给母亲的批信。广东省汕头市档案馆提供

时隔1月有余,林苍估算着家乡的暑气已经散去,秋风渐起,便又给母亲写去一封批信:

母亲:

暑气已除,秋风初至,起居幸多珍摄为盼!

此间一切如常,小孙儿每天随其母上学,男则日襄侨事,近为解决较安定之住宿问题。承友人之帮助,在隔河(湄南河左畔)自购一间二层半土库厝,今后可减少月租和白食金的担忧了!顺此告慰!

兹附上港币贰佰贰拾元,计分给三弟伍拾元,淑芝伍拾元,阿妙贰拾元,余壹佰元为母亲生活费。

诸侄有暇,多和我通讯,匆此顺祝康健!

男良璧敬上

一九六七.八月八日(七月初三日)

咫尺素笺,纸短情长。林苍不仅嘱咐母亲要多多保重身体,还告知了一个好消息,他在湄南河左畔购置了“一间二层半土库厝”,从此不必到处租房。即便他刚刚买房,也不忘给母亲和兄弟姐妹寄去生活费,并关心侄儿们的近况。

林苍的母亲收到信后格外开心,因为漂泊在外的儿子终于有了安稳的住所。为了能更详细地了解其居住情况,她让家人立即回批问,在新厝住得是否习惯?邻居多是哪里人?出行是否方便、安全等。

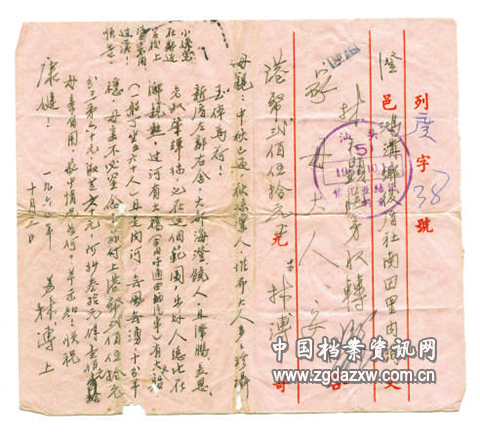

1967年,林苍写给母亲的批信。广东省汕头市档案馆提供

中秋过后,林苍收到回批,细细读完,潸然泪下。虽然远隔重洋,母亲及家人对他的关心却丝毫没有减少。为了让他们安心,林苍写了批信:

母亲:

中秋已过,秋凉凛人,惟希大人多多珍摄玉体为荷!

新厝左邻右舍,大都海澄饶人,且澄鹏、长思、老叔、肇辉妹,也在这个范围。出外人总比在乡亲热。过河有大桥(可同时通四辆汽车)、有大火船(一船可坐五六十人)且是内河,无风无涌,十分平稳,母亲不必挂念!兹付上港币贰佰伍拾元分三弟六十元,淑芝六十元,阿妙叁拾元,余壹百元母亲自用。家中情况如何?幸示知!顺祝康健!

一九六七年十月三日

男林溥上

信中,林苍详细介绍了新邻居,基本是“海澄饶人”,大家都会互帮互助;周边环境及出行方式,“过河有大桥(可同时通四辆汽车)、有大火船(一船可坐五六十人)且是内河,无风无涌,十分平稳”。

从林苍写给母亲的3封批信中,字里行间寄寓着对家的想念、对乡的牵挂、对国的热爱。

原载于《中国档案报》2024年3月1日 总第4104期 第三版

档海拾珍

档海拾珍