【陇原记忆】甘肃书法守得沃土翰墨香(图)

甘肃书法守得沃土翰墨香

首席记者王丽珍

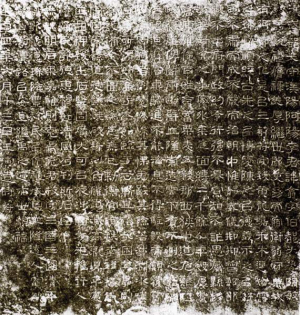

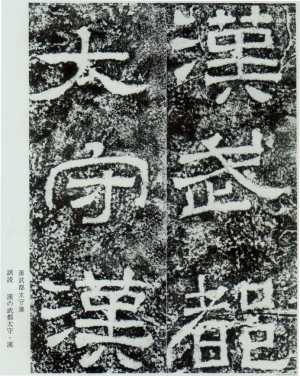

每日甘肃网-西部商报讯历经风雨的侵蚀,1800年前的盖世之笔《西狭颂》,在陇南成县秀丽山水中巍然屹立,显得弥足珍贵。穿越千年文化时空隧道,今天,当这方堪称国之瑰宝的汉代摩崖石刻依旧立于世人眼前时,我们在惊叹之余也忍不住想触摸博大精深的甘肃书法历史。拥有《西狭颂》、《敦煌遗书》等珍贵文物遗存的甘肃,在书法历史长河中有着不可撼动的历史地位,改革开放三十年,甘肃书法人又书写了姹紫嫣红的春天,如今,正以复苏的姿态向“书法大省”迈进。

壹

历代名人墨迹遍布陇上

距离陇南成县西十五公里处,在青山碧水的环绕中,名垂千古的《西狭颂》便在此处的山崖间。由于选址位于一块崖体凹进、表面平整的石壁上,在1800多年后的今天,《西狭颂》仍旧清晰如昨。这块记录着东汉武都太守李翕生平及其率民众历经千难万险开通西狭道路的摩崖石刻,方正舒展、雄健潇洒、冲淡平和,堪称隶书典范,表现出了雍容大度、奇趣横生的万千气象。创制者仇靖,当年不过是官职卑微的下层文人,他或许不曾想到,在千年后,他的作品竟成为国之瑰宝、盖世之笔。

“东汉有一大书法现象——汉碑,之中最好的就是《西狭颂》,放到东汉时期的碑刻作品里,它最精美,字口清晰,字形最好,保存最为完整,书法的学术地位非常之高。”甘肃画院院长、甘肃书法院院长马国俊表示,《西狭颂》的出现,标志着甘肃在汉代,特别是东汉时期的突出文化地位。马国俊说,在唐代以前,甘肃在中国书法文化中,占据着非常重要的地位。历代名人墨迹,遍布三陇,与名胜古迹交相辉映,“除了举世瞩目的书法瑰宝《西狭颂》外,书法史上资历最深的代表人物,就是甘肃的张芝和索靖,比王羲之更早,他们是中国书法史上永恒的坐标。天水的赵壹,是著名的汉赋作者,他的《非草书》是我国最早的书论篇章,文辞非常优美,本意是批判草书,但在批判过程中把草书最为优美的东西却表现出来了。这三个人在汉代时期是最典型的文化现象,任何一个提出来,在全国文化界都有震撼作用。”

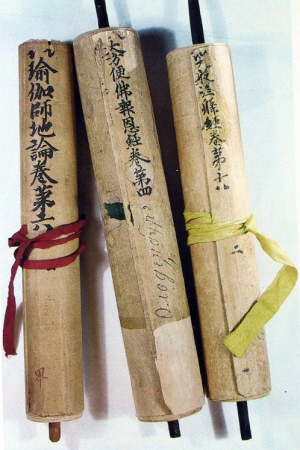

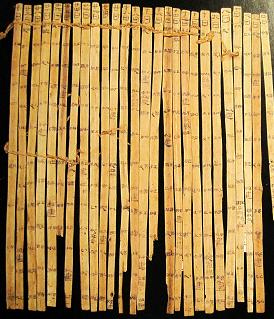

敦煌遗书、敦煌汉简同样举世瞩目,为书学增添了宝贵的汉代墨书资料,“它们重新解释了几百年的中国书写过程中的断层现象,从汉代到唐代,手迹的东西非常少,很多东西真伪难辨,但敦煌遗书和敦煌汉简却是实实在在的,是魏晋南北朝到唐代的书写遗迹。敦煌遗书真实再现了从东晋到唐代民间书写的遗迹,让我们知道那个时候人们是怎么写字的。汉简,最发达的也在甘肃。”由此,马国俊表示,甘肃在中国书法特别是古代书法中,具有特殊的地位和意义。

贰

低迷之后的崛起

唐代以后,甘肃的文化也日渐式微。尽管在明代末年,也曾出过王了望这样的书法大家,但却没能在全国“挂上号”。低迷的景象随历史长河涤荡不息,直到改革开放,甘肃迎来了书法的另一个春天。这一时期,书法的参与者人数之众多,爱好程度之热烈,前所未有。甘肃这块土壤,又回到了传统的历史文化积淀。民俗与文化有机结合,极大地推动了甘肃文化的群众性发展。

“甘肃书法,在全国知名的人不是很多,地位也不是特别高,但最大的特点就是喜欢的人群之多,是全国最典型的。尽管穷,还是要买一幅字画挂挂。”马国俊说,深厚的群众基础,成为甘肃书法发展过程中最为突出的特点。

经过漫长的坚守与努力,新世纪以来,由于甘肃书法参与人数众多,书法爱好者逐渐形成了一个群体,这个群体在全国各大展览活动中入展入选,并逐渐得到全国书界认可。马国俊说,是甘肃书法文化的土壤激发和推进了甘肃书法人的团队意识,这种意识正在逐渐形成,“这种团队是自然而然生长起来的,是我们的文化积淀推进的。”

去年年底,中国书法家协会第六次全国代表大会召开,原省文联副主席、原省书协主席,被誉为当代中国西部“卫夫人”的张改琴,当选为中国书协副主席,成为新中国成立以来我省第一位进入中国文联下属协会担任副主席的文艺工作者,改写了甘肃60余年来在国家级艺术协会中没有产生领导成员的历史,“这是整个甘肃书界的喜事,标志着甘肃的书法人进入全国书法的核心领域。”马国俊说。

叁

打造“书法大省”的期许

甘肃书法事业,曾有过群星璀璨的艺术天空。也因为书家的辛勤耕耘,有了姹紫嫣红的春天。但作为省文联党组书记、副主席、省书法家协会主席的马少青,对甘肃书法艺术发展有着清醒的认识,他说,甘肃距离真正的书法大省,还有相当的差距,但也有着得天独厚的条件,目前,我们对打造“书法大省”这样一个系统工程,已有了初步设计。

马少青说,甘肃要打造“书法大省”,具备自己的优势。首先,古代书法文化丰富,遗憾的是,有些文化资源并未得到很好地发掘。对此,省文联及省书协已经有了“动作”,“下一步我们要打造张芝品牌,明年,我们将与中国书协联手,在全国范围内搞一次‘张芝书法大奖’赛,将‘草圣张芝’这个品牌推出去,在敦煌文化里面,加入敦煌书法这一品牌。”

此外,甘肃书法爱好者队伍庞大,为甘肃打造书法大省,奠定坚实基础。马少青说,近年来,虽然甘肃在国展中入展人数逐年增加,但这与甘肃省的书法群众人口以及投稿量相比仍然偏少。为此,甘肃省将分步、分等级、分批次培养书法创作骨干队伍,计划举办精英培训班,聘请全国具有较强创作实力的书法家以及国展评委授课,为近年来获得省级提名奖以上的人员提供培训,并由省书协主席团成员担任导师,在省内招收定向培养书法创作骨干。同时,省书协将采取积极申办国家级展览、办好省级展览、开展交流展览等方式,推出书法精品和书法人才。

“应该看到,我们距离书法大省还有一定距离,甘肃书法需要走出去。当下存在的问题是,我省书法人创新意识比较差,视野比较封闭,甘肃的书法家需要走出去,多参加全国的一些展览,不断解放思想,进行大胆的书法创新,下一步我们将通过办班、书法交流等活动,来解决这一问题,让甘肃的书法家走出去。”马少青说,甘肃的书法发展势头良好,打造甘肃书法大省,甘肃书界信心十足。

艺术的创作过程,本就是一桩寂寞而艰苦的事。打造书法大省,不可能一蹴而就,但甘肃书法人,正以“笔墨当随时代的精神”开拓创新,构建与陇原沃土气质相吻合的艺术风格;也正以坚实的步履,迈向满眼皆春的明天。

档海拾珍

档海拾珍