马衔山秧歌是兰州的汉族民俗舞蹈,属于甘肃省非物质文化遗产代表性项目。马衔山秧歌主要流传在甘肃兰州市的榆中县马衔山一带,涉及80多个村落4万多人口,保存了马衔山原生态秧歌古朴而独特的风格。

马衔山海拔在3000米以上,高寒湿润、林木丛生,在长期的历史演进中,这里因地处偏远山区,自然生态环境尚未遭到破坏,从而保存了马衔山原生态秧歌古朴而独特的风格。马衔山秧歌以民间艺人口传心授和手抄唱本形式流传,其年代尚不可考。秧歌大概产生于宋代,原为北宋的军中歌舞,在当时的甘肃陕西一带,与带有驱傩因子的汉族的元宵社火结合而成为秧歌。

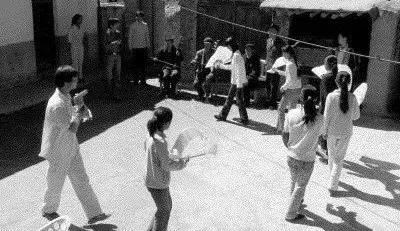

马衔山原生态秧歌由20岁左右的青年男性扮演姑娘队和窑婆队,一般由20—60人组成。在筒子鼓和胡琴、笛子等民乐的伴奏下,以唱为主,边唱边舞,在表演时借鉴或模拟古代战阵、仪仗队、生产活动及动植物形象等,动作轻巧沉稳,柔美大方。唱词内容丰富,集群众性、多样性、趣味性、知识性为一体,是反映当地民众生活习俗和精神风貌的“百科全书”。

现在虽然青年女性也参加表演,但随着时代的变迁,以口头传承方式、以手抄本记谱、记词的马衔山原生态秧歌也面临失传的困境。农村劳动力的输出,导致每年春节组织社火演出愈来愈难,秧歌表演次数减少,传唱秧歌的“好家”年龄偏大,濒危状况严重。

档海拾珍

档海拾珍