往事如烟,英雄湮灭,然滔滔黄河,轰轰战鼓,千古强音,流韵至今!黄河战鼓,又名李台黄河战鼓,甘肃省、白银市两级非物质文化遗产。

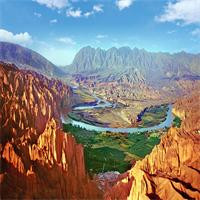

气势磅礴、奔涌不息的母亲河—黄河,不仅哺育了伟大的中华民族,也孕育出了古老而悠久的华夏文明,厚重而灿烂的黄河文化。我们追寻历史的脚步,探寻文化的源头,黄河战鼓在博大精深的黄河文化中留下了绚丽多彩的惊鸿一瞥。

相传,明朝成化年间平堡驻军,当时驻军与敌交战时,用震天的鼓声对作战军阵发号施令,指挥进退,同时也可以震慑敌胆、扬威助阵。原本战鼓只为战事服务,故此名曰“黄河战鼓”,距今已有500多年以上的历史。

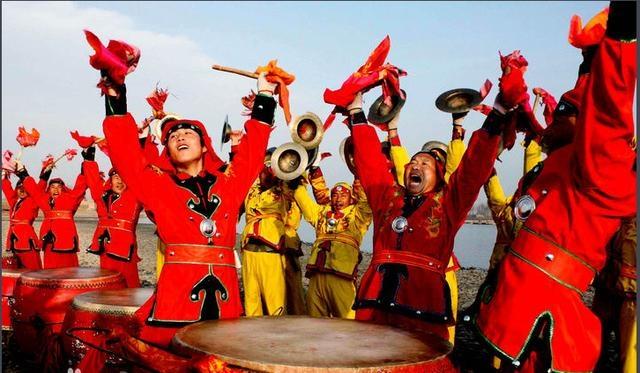

黄河战鼓在位于甘肃省白银市黄河岸边的各村广泛流传。历经数个世纪的风雨,流传至今,历尽沧桑变迁。随着时间的推移,战鼓流传到了民间,逐渐演化成了民俗鼓乐、娱乐器具。今天的“黄河战鼓”演奏时,鼓槌猛烈击打大小、形制不一的战鼓,震人心魄,其鼓点节奏感、威武感、整齐感、震撼感浓重强烈,利用鼓声刻画出了古代宏大雄伟的冷兵器战争场面。同时有凝聚民心、维系团结,怡情乐性的作用,寄托着人们对美好生活的向往和朴素的审美情趣。

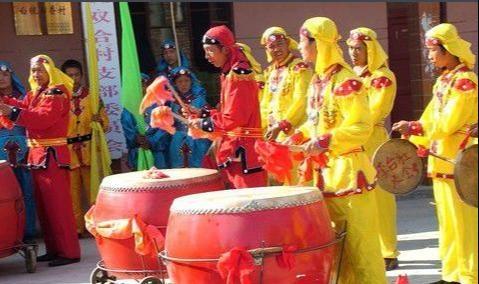

作为一种古老的传统民间艺术,黄河战鼓的主要器具有锣、鼓、等,配合道具有门旗、彩旗、令旗、鼓车等。黄河战鼓以叨喳子的形势口传。黄河战鼓的严密性、技巧性、配合性、应变性和打鼓的基本功都有要领,熟练的喳子功和耳音是黄河战鼓的关键。表演程式以鼓为主,锣钹辅之。

黄河战鼓以“叨喳子”的方式在历代鼓手中口传至今。它保留了古代战鼓的打击方式,形成了风格独特、个性鲜明的区域性艺术表演形式。 [1] 黄河战鼓全套击打分三章八节十二环:第一章:出兵。分为三个大冲锋,每个大冲锋要打出三个小冲锋及九个环节。以鼓锣钹的缓慢停顿为一个冲锋,以鼓锣钹的第瞬间即停为第一个章节。第二章:歼灭。分为三个冲锋,九个环节,鼓、锣、钹突然齐打披荆斩棘的点子,进行冲锋。在打法上应用一鼓作气的鼓点,紧急有力,一气呵成为秋风扫落叶,以突然的鼓边收槌猛停的打法为势如破竹。第三章:凯旋。分为二大节四小节,每大环两小节。黄河战鼓以叨喳子的形势口传到今,有五百年的历史。

黄河战鼓是中华民族五千年文明的结晶,具有很强的历史文化符号,具有强大的凝聚力、向心力和震撼力。充盈着激昂向上、团结奋进、同仇敌忾的英雄主义气概和大无畏的精神魂魄。通过欣赏气势磅礴、场面恢宏的黄河战鼓,能够使人们感受到古战场上刀光剑影的搏击和黄河之滨古朴剽悍的民风,对研究当地民俗演变、传统文化、社会发展有着极其重要的价值。

黄河石林大景区组织编创的“黄河战鼓”有大鼓5面、中鼓24面、其他铜铙、铜镲、虎锣等26副。战鼓鼓面采用手工防水彩色绘制,选用中国古典四大神兽“青龙、白虎、朱雀、玄武”和“蚩龙”、“蚩虎”纹饰。服装设计采用古代战甲元素,加以选择性的夸张表现,色彩沉稳不失热烈,整个表演编排设计特色鲜明、风格迥异、内涵丰富,用鼓来展示古石林群雄浑壮阔的天地造化、气势恢宏的壮美奇观,具有黄河石林怀古、阳刚、震撼的独有气质。战鼓擂响、山河震颤、大河应和,黄河石林大景区的全体职工将带着黄河战鼓的气势与豪情,建设景区、发展景区,打造景区品牌,带动家乡人民迈向小康社会。

档海拾珍

档海拾珍