多彩非遗丨天祝土族婚俗(省级)

土族的族源可追溯到建立于西晋时期的吐谷浑王国,距今有一千多年的历史。土族只有语言,没有文字,许多民族文化都是以口头传承和各种礼仪的形式传承下来的。土族婚俗是一种古老的仪式,它综合了土族的多种文化元素,可说是土族文化的总合。天祝土族婚礼从提亲、定亲、迎亲、招待嘉宾、送客等各个环节反映出土族的民俗文化、民族歌舞、酒文化、饮食文化、宗教文化、服饰文化等方面的民族特色。2008年6月被确定为甘肃省第二批省级非遗项目,属民俗类项目。

土族的婚俗随地区不同而有差异,一般分提亲、定亲、送彩礼、娶亲、迎亲、婚礼仪式等程序。

提亲:无论是自由恋爱,还是父母决定,都得由男方父母请媒人“瓦日哇”,向女家求婚。提亲时,要预备焜锅馍和蒸花卷各一付、酒两瓶,送到女方家。女方父母若同意这门亲事,就收下礼物,并热情招待媒人。否则,将礼物让媒人带回。

定亲:女方家同意后,男方家就选定吉日前往女方家定亲。男方家需带两瓶酒用红线拴在一起、两块砖茶、12个花卷、两包糖及送给姑娘的衣服和化妆品等。女方家请来本家各户家长,并邀请男方家的父亲或叔父,同媒人一起来商量定婚。未来的女婿需要向未来的岳父、岳母等长辈敬酒,媒人向他介绍亲戚的称谓。然后请出姑娘,未婚夫向她赠送衣服等礼物,姑娘向未来的女婿回赠鞋垫等刺绣品。两家在这一天选定讲彩礼的日期。

讲彩礼:讲彩礼前,媒人将姑娘的父亲、舅舅等至亲数人请到男方家(有时也在女方家中,但很少)。讲彩礼的过程不乏幽默和玩笑。一开始,女方家开始故意要很多财礼,这时,媒人和男方家父亲或叔父,向女方家的长辈频频敬酒,说好话,使财礼数目降到合适的程度。彩礼讲定后,由媒人出面,同双方商定送礼的日子。到时,媒人带一部分彩礼去女方家,并敬酒请女方家减轻原定彩礼数,女方家一般会或多或少的减少原定彩礼。在土族中有一句俗语说“礼没有全送的,法没有全犯的”。

选吉日:送礼结束后,双方商定娶亲的吉日。土族婚嫁,多在每年正月举行。大约在一个月前,先由男方举行择吉日仪式。土族称婚宴为“霍仁”,择吉日称“砣让霍仁”,即首宴。参加择吉日首宴的,有女方家父亲、叔父或哥哥等人,男方也对等的请人赴宴,共同请神择吉日。

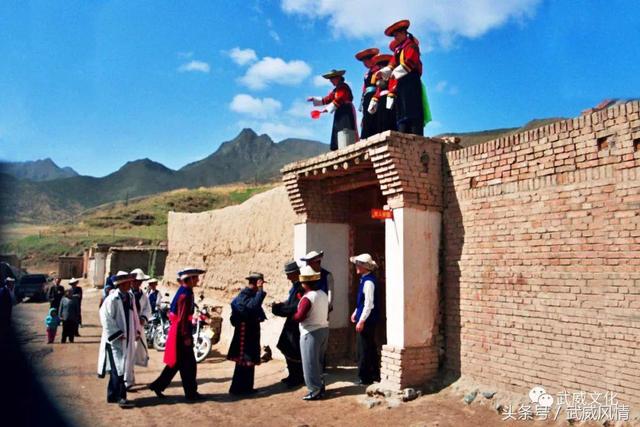

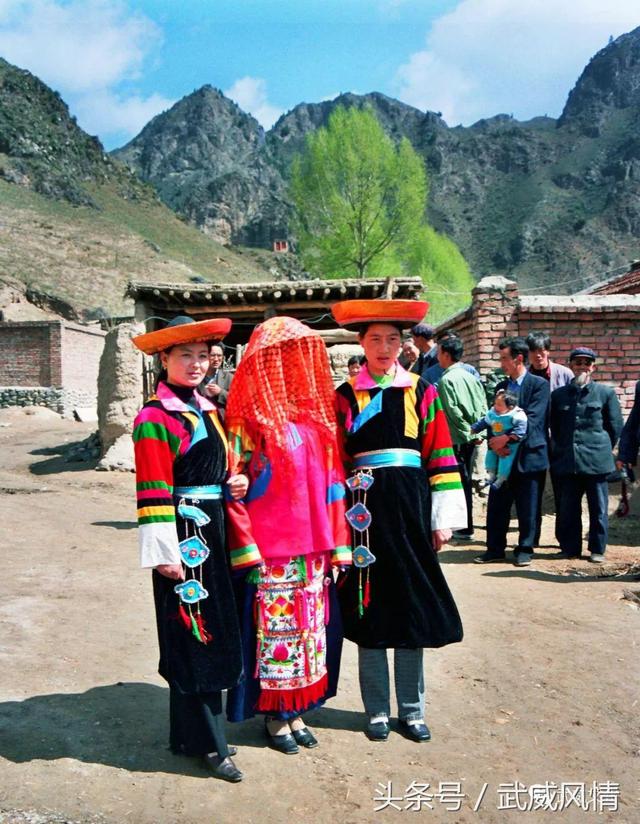

娶亲:土族婚礼即娶亲分为迎接“那什锦”、改变发式、上马启程、拜天地神佛及谢媒、招待“红仁切”、说后彩礼等几个部分组成。在娶亲的前一天,是女方家的嫁女宴,土族称“麻择”。在结婚吉日的前一天,男方娶亲的人要到女方家。娶亲的人有媒人、新郎和娶亲人“那什锦”。娶亲的人到女方家门前时,阿姑们迎上前来进行对唱,次日,由新娘的哥哥、弟弟、姐夫、舅舅等十多人组成送亲队伍(土族称“红仁切”,母亲不做“红仁切”)相当汉族的“喜客”,将新娘送到婆婆家。“红仁切”到达男方家时,男方家门口摆着接客桌,供着“西日买”(一种吉祥物,即一个盛满炒面的炒面盒,炒面上放着用酥油作的日月模型)和牛奶碗。“红仁切”下马后拿起牛奶碗,用柏枝蘸了奶向四面泼洒,并唱赞颂男方家的歌。然后,新郎新娘踩着毡、拿着斗里的瓷瓶进入院内。院子的四角各燃一堆麦草火,中间燃一堆垒成三角形的柴火。媒人主持结婚仪式,首先给天、地、神磕头,其次给国家的领袖磕头(在过去是给皇帝),第三给祖先长辈磕头。拜毕便引新娘到厨房拜灶神,然后入洞房。土族没有闹新房的习俗。稍事休息后,便是谢媒的仪式。让媒人站在桌前,双方各有一人站在两边,一边说些感谢的话,一边给媒人脸上抹酥油,嘴里喂炒面、灌酒,最后双方给媒人一定数量的钱和茶、酒、肉等作为酬谢。接下来的仪式是摆针线和冠戴女婿。冠戴女婿时,新郎和新娘的弟弟站在毡上,新郎的额头贴一点酥油。岳父亲手把送给女婿的帽子、长袍、红腰带、鞋、袜给穿戴上,并在一条灰色哈达的中间包上五色粮食和柏枝,打一个结,系在新郎的脖子上,然后新郎双手各端一只龙碗,一只盛满红枣、核桃、钱币,一只盛满酒,上漂两只红枣。媒人一手端牛奶碗,一手持柏枝,蘸着牛奶边向空中泼洒,边致辞赞颂新郎。仪式结束后,才正式招待“红仁切”,吃席、敬酒,载歌载舞,以唱赞歌赞颂对方,也可以唱问答歌刁难对方,也可跳起安召舞(流行于土族中的一种圆圈歌舞,天祝土族安召被列入甘肃省第二批省级非物质文化遗产名录)。直到深夜,村庄的亲戚或本家把“红仁切”分散请到自己家中,继续招待或休息。次日,男方家给“红仁切”们赠送礼物(包括一部分钱),谓之“后彩礼”。娘家人向公婆交代新娘,吃过饭后便起身返回。

来源:武威文化

档海拾珍

档海拾珍