跨国界的大史诗——《江格尔》

2006年5月20日,《江格尔》经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

史诗艺术

《江格尔》这部蜚声中外的著名史诗,广泛地反映了它从最初产生到定型之前各个历史时代的社会生活和人民群众的思想愿望。《江格尔》主要讲述阿鲁宝木巴地方以江格尔为首的12名英雄,同芒奈汗、布和查干等进行抗争,收复许多部落,建立起一个强盛国家的故事。史诗篇章结构,故事情节具有蒙古说唱艺术的特点,语言丰富优美,风格粗犷豪迈。

《江格尔》是在蒙古族古代短篇英雄史诗的基础上形成的。它继承、发展了蒙古族古代民间创作的艺术传统和艺术手法,语言优美精练,想象大胆奇特,擅长夸张、渲染,以富于浪漫主义色彩著称。它还博采蒙古族民间文学中的各种韵文样式 (包括民间歌谣、民间叙事诗、祝词、赞词等)在艺术上的特点、长处,用以增强表现力,达到了蒙古族传统民间韵文创作的一个高峰,是蒙古民族文化的瑰宝。

艺术特点

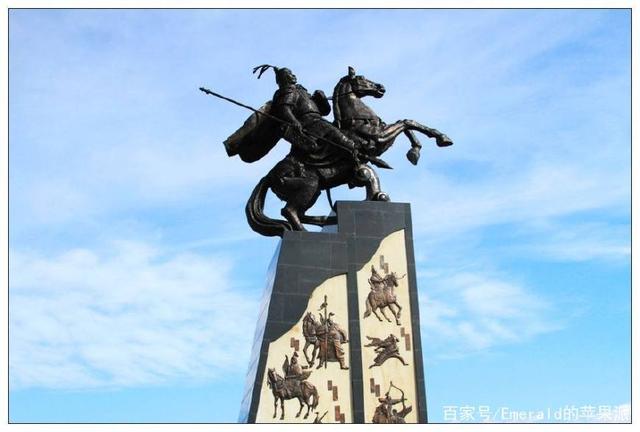

《江格尔》作为一部长篇英雄史诗,在人物塑造方面取得了突出成就。如描写圣主江格尔,反复辅叙了他苦难的童年与艰苦的战斗经历,把他描写成一位机智、聪明、威武、能干,深受群众拥戴,为宝木巴事业奋斗不息的顶天立地的英雄人物。他作为一代开国汗主,是国家的缔造者、组织者和领导者,受到众勇士和人民的衷心拥戴,是宝木巴繁荣昌盛的象征。

《江格尔》通过其丰富的思想内容和生动的艺术形象,描绘了洋溢着草原生活气息的风景画与生活图景,体现了蒙古民族特有的性格特征和审美情趣,在艺术风格方面具有鲜明的民族特色。《江格尔》的故事曲折动听,语言朴实无华,故事里的人物为捍卫自己美好家园而浴血奋战的精神和可亲可敬的形象,使史诗获得了代代相传永不衰竭的生命力。

历史发展《江格尔》以其独有的艺术魅力,深深扎根于蒙古族人民群众的沃土之中。关于“江格尔”一词的来源,历来解释不一,波斯语释为“世界的征服者”;突厥语释为“战胜者”、“孤儿”;藏语释为“江格莱”的变体;蒙古语释为“能者”。

《江格尔》的产生和发展过程漫长,多数学者认为《江格尔》大约创作于13世纪我国古代蒙古族卫拉特部,17世纪后随着卫拉特蒙古各部的迁徙,也流传于俄国、蒙古国的蒙古族中,成为跨国界的大史诗。也有人考证认为,江格尔原型就是成吉思汗。其主要以口传方式流传,也有抄本和刻印本,迄今国内外已经搜集到的共有60多部,长达10万行左右。2006年,国务院批准《江格尔》列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2011年,申报世界非物质文化遗产。

传承意义《江格尔》以其丰富的社会、历史、文化内容,艺术上所达到的高度成就,在蒙古族文学史、社会发展史、思想史、文化史上都占有重要地位,《江格尔》是蒙古民族文化的瑰宝。

习近平曾指出:“中华文明经历了5000多年的历史变迁,但始终一脉相承,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。”

随着全面建成小康社会进入决胜阶段,我们正迎来中华民族的伟大复兴。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神,必将继续为中国发展和人类文明进步提供强大精神动力。

内容来源于非遗大数据平台

档海拾珍

档海拾珍