正宁县档案馆:一张借据档案见证党的初心使命

正宁是陕甘宁革命边区的重要组成部分, 20世纪30年代初,刘志丹、谢子长、邓小平、习仲勋等老一辈无产阶级革命家曾在这里浴血播火,留下了宝贵的革命遗迹和精神财富。正宁县档案馆馆藏的一卷档案中有一张红军借据(拍摄件)档案揭开了尘封88年的一段军民鱼水情深的往事……

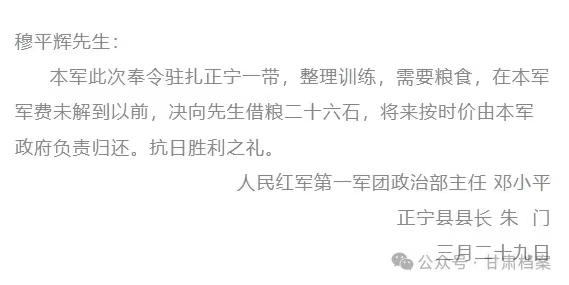

红一军团借据

这张红军借据(拍摄件)档案内容为:

1936年12月,中国工农红军第一军团奉命南下策应“西安事变”,后从关中北上返回陕甘边地区。1937年2月,进驻关中特区新正县(今正宁、旬邑、彬县一带)。军团政治部及政治部主任邓小平同志驻正宁县宫河镇王录村。当时,陕甘边界地区连年遭受兵荒马乱,百姓早已谈兵色变,听说村里又来了一拨军队,群众纷纷举家逃进山林躲藏。部队进驻后,邓小平同志多次重申部队纪律,严格要求全体指战员露天宿营,不准占用群众一草一木。同时,积极派人张贴告示,宣传红军纪律,帮助群众干农活。老百姓见红军官兵不拿群众一针一线,军纪严明,心中的恐惧和疑虑也就消除了,并与红军战士融洽相处,还腾出房子、窑洞让红军来住。

看到红军深得群众拥护,国民党里的顽固分子很不安,千方百计搞破坏,致使部队粮草供应严重不足。为了解决部队供养困难,军团政治部通过地下党组织发动群众捐助军粮,并“约法三章”:群众捐粮全凭自愿,有余粮的多捐,没余粮的不捐;不搞摊派,绝不动用群众的口粮。还与民众约定,捐助的军粮将来按时价予以偿还。老百姓知道红军是抗日救国、纪律严明的队伍,纷纷慷慨解囊,自愿将家中粮食捐给部队以解燃眉之急。正宁进步人士穆平辉就是其中的代表之一。为了支持红军,不顾家庭困难,变卖了自家十多亩土地,从集市上买回二十石粮食,加上从自家口粮中匀出的六石,总计二十六石全部捐出,共计1.3万斤,即使在今天也不是个小数目。在这期间,正宁县成立了筹粮委员会,按照筹粮办法,详细登记捐粮人的姓名、住址和捐助数目,并一一出具了捐粮借据。

红一军团政治部及政治部主任邓小平驻地旧址(宫河镇王录村)

抗日战争全面爆发后,红军主力部队改编为国民革命军第八路军开赴抗日前线。红一军团离开后,在战火纷飞、兵荒马乱的年代里,很多人都遗忘了借据,只有穆平辉老先生小心翼翼地将它藏在自家墙缝里,珍藏起来。穆平辉去世后,这张借据传到了其子穆长青的手里,一直作为家中的纪念物件收藏。

20世纪80年代,民政部、财政部、解放军总政治部联合下达文件,归还抗战时期借粮。穆长青主动提出免去1937年至1949年国家困难时期的12年利息,以表达穆家人对党的拥护、对革命的支持。1994年12月,甘肃省财政厅按照有关规定支付穆长青借粮款本息共计80680.60元。这笔借粮款的计算方法为:26石小麦折合6500公斤,每公斤时价1.40元,折价9100元;折价粮款按银行存款八年到期利率17.1%计付利息,从1948年人民银行成立算起,46年共计利息71580.60元,本息总计付给穆长青80680.60元。时隔50年,穆平辉的家人仍然一分不少地收到了借粮款。

归还粮款协议

一份借据档案,历经了80多年的漫长岁月,承载着军爱民、民拥军的鱼水之情;一份借据档案,反映了共产党人“一诺九鼎”,不拿群众一针一线,全心全意为人民服务的初心使命;一份借据档案,述说着党带领人民从事革命的峥嵘岁月,再现了党同人民同呼吸、共命运、心连心的光辉印记。由此,让我们对新时代档案工作“存史资政育人”职能定位有了更为深刻理解。作为一名档案人,我们要牢记习近平总书记“把蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好”的殷殷嘱托,进一步加强红色档案资源开发利用,深入宣传党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史,让档案中蕴藏的深厚中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化走近社会大众,以档案事业高质量发展全面助推中国式现代化新征程。