唱红祖国大地的三首经典陇东民歌

陇东民歌历史悠久,源远流长。早在周先祖开发北豳的时代,便有诸多歌谣在民间传唱,收录在我国第一部诗歌总集《诗经·豳风》里的就有《七月》、《鸱枭》、《东山》等七首。岁月更替,沧海桑田,庆阳民歌依旧在黄土地上代代不息的传唱着。它带着泥土的气息,或粗犷豪放,或婉转哀怨,或深沉缠绵,它们所反映的内容有对统治者的嘲讽,有对封建制度的控诉,有对生产劳动的赞美,也有对美好生活和爱情的憧憬,都是陇原儿女心声的自然流露。

陇东民歌层出不穷,灿若星辰。“五·四”运动以后,庆阳民歌无论在形式和内容上都有了较大发展,特别是陇东革命根据地的建立,使庆阳民歌在老解放区的土地上出现了空前的繁荣。唱遍祖国大地的《绣金匾》、《咱们的领袖毛泽东》和《军民大生产》就是产生在那火热年代里的不朽经典之作。木匠汪庭有与《绣金匾》

《绣金匾》是唱红全国的庆阳民歌之一,这支优秀的民歌,最初出自一位叫汪庭有的木匠之手。

汪庭有生于1916年,祖籍陕西商南县。两岁时因家乡受灾,父亲用箩筐挑着他到处逃荒要饭,7岁那年,在陕西富县的羊圈沟住了下来。8岁时,他就给地主放牛,打短工。18岁那年,他的父母相继去世,他又开始了流浪生活。1936年,流落到了陕甘边区新正县马栏三乡落了户。在这里,他开荒种地,学做木活,成了周围小有名气的木匠。

汪庭有从小就喜欢唱民歌、扭秧歌,做木活的时候,经常哼着《五更道情》《五哥放羊》《绣荷包》等民歌小调。边区的新生活使他欢欣鼓舞。为了表达他内心的喜悦和对毛主席、共产党的感激之情,他琢磨着为《绣荷包》填上新词。汪庭有能编能唱,但就是不识字,不会写,编好一段,只得记熟了,才编唱下一段。让他苦恼的是,有时候后面一段编好了,前面一段又忘了。为了不忘掉,他每编好一段,马上教给村上的孩子唱,这样,他可以放心地再编。就这样翻来复去,经过好长一段时间,终于编成了新的《绣荷包》。

新的《绣荷包》很快在解放区流传开来,受到群众的喜爱。诗人艾青听到这首歌非常赞赏,但他指出,民间是用绣荷包这种形式来表现和传递男女爱情的,给人民领袖、政府、军队应当绣的是大金匾。作者采用了艾青的建议,将《绣荷包》改成了《十绣金匾》。《十绣金匾》得到许多著名的诗人和艺术家的高度评价。在当时延安的《解放日报》上,曾有这样一段评论:“从汪庭有这个《十绣金匾》的歌里,我们可以看出劳动人民对革命领袖、革命军队、革命政权、革命根据地纯真的爱,对劳动生产的热情,只有在民主政权下面生活的人,才能唱出这样的歌。”在《解放日报》和社会各方面的支持鼓励下,汪庭有创作的热情更高了,他先后创作了《表顽固》《防奸歌》等抑恶扬善、爱憎分明的民歌。1944年11月,在陕甘宁边区文教群英大会上,他荣获“甲等艺术英雄”称号,受到了表彰奖励。

汪庭有的《十绣金匾》在广泛传唱过程中,得到人民群众和专业文化工作者的再创造和锤炼。传唱不久,就增加了歌颂朱总司令的内容。抗日战争胜利后,为了紧密配合当时革命斗争的新形势,在专业文艺工作者的帮助下,对原作的歌词作了改动,并将“十绣”精炼为“三绣”。1976年,毛泽东主席、周恩来总理、朱德委员长三位伟人相继去世,艺术家们怀着十分悲痛的心情,对汪庭有的《三绣金匾》作了再次修改,变成了歌颂、怀念老一辈无产阶级革命家、人民领袖的经典之作,并经著名歌唱家郭兰英饱含深情的一唱,《绣金匾》的歌声便在神州大地传唱开来,至今不绝于耳。孙万福即兴唱出《咱们的领袖毛泽东》

1943年11月29日,在中共中央招待陕甘宁边区劳动英雄大会上,一位老英雄从椅子上站起来走近毛主席,用双手紧紧抱住毛主席的肩膀。他粘着口沫的胡须,因兴奋而有些颤动。他说:“大翻身哪!有了吃有了穿,账也还了,地也赎了,牛也有了。这都是您给的!没有您,我们这些穷汉子爬在地下,一辈子也站不起来!”说完这几句话,他感情如同决开的坝堤,一泻千里,他用颤抖的声音即兴唱了起来:高楼万丈平地起,盘龙卧虎高山顶,边区的太阳红又红,咱们的领袖毛泽东。

这个面对毛主席唱歌的人,就是陕甘宁时期陇东分区的劳动英雄、农民诗人孙万福,他唱的这首民歌就是《咱们的领袖毛泽东》。

孙万福1883年出生在环县曲子镇刘旗村的一户普通农民家里,由于家庭生活窘迫,从小就没有上过学。虽然目不识丁,记性却特别好,富于联想,好歌善吟,出口成章。村里每年耍社火,必请他担任“春官”。他的吟唱诙谐幽默、声情并茂,语言质朴生动、比喻形象,在十里八乡很有名气。1936年,红军西征解放了他的家乡,他分了田地,有了吃穿,打内心里感谢共产党,感谢毛主席和工农红军。在村里,他带头组织变工队,发展生产、支援前线。在火热的生产劳动中,他始终倾心于诗歌创作。短短的几年里,创作了《歌唱毛主席》《边区人民要一心》《我们边区象清泉》《自卫军》《二流子要转变》《抗战剧团》等大量热情洋溢的诗歌,在当时的延安《解放日报》和《陇东报》发表的就有二十多篇。《咱们的领袖毛泽东》唱出来以后,经贺敬之修改润色,发表在《解放日报》上。从此,这首全国家喻户晓的著名民歌就在边区传唱开来。时任延安鲁迅艺术学院院长的周扬,对孙万福的诗歌创作极为关注,1942年12月28日在《解放日报》撰文称孙万福是“一位不识字的劳动诗人”。 孙万福的诗作很多,遗憾的是他的大量口头作品未能流传下来。现在收集到的仅为他1944年7月13日因公牺牲前在报纸上发表的二十多首。

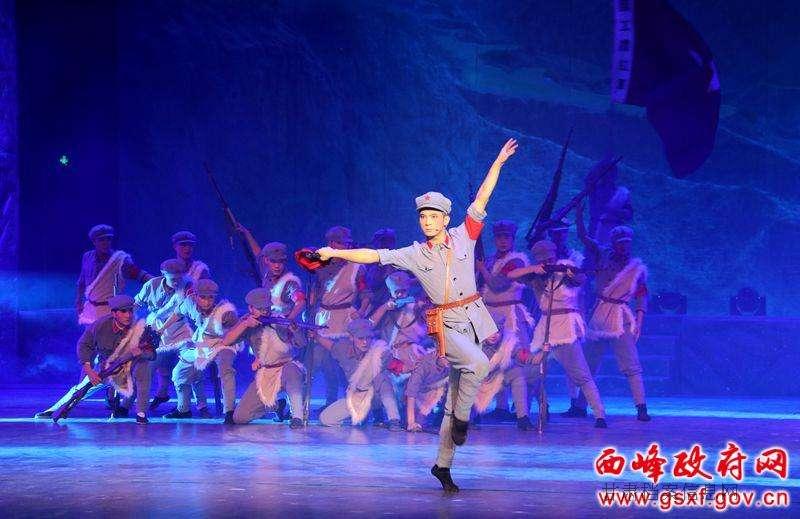

孙万福是位农民诗人,也是人民的诗人。他的名字同《咱们的领袖毛泽东》这首全国家喻户晓的著名民歌将永远载人中国民间音乐的史册。打夯号子《军民大生产》

庆阳人建房、修路时多用石夯筑地基,打夯时就是用“叫号子”的办法,使大家把力气使在一处。打夯号子就这样在劳动中诞生,并不断发展形成固定的调子。打夯调子是固定的,但没有固定的词,全由掌夯的把式即兴填词并领唱,其他抬夯的人员就以“嗬咳”和“西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔”之类固定句式来应和。这种唱词,古今中外,天上地下,全凭领唱人目之所及,情之所至,直抒胸臆,脱口而出。好的唱词,还可起到鼓舞情绪,激发劳动干劲之功能。1942年,抗大七分校及770团的战士们进驻华池县东华池镇,他们听到这优美铿锵的劳动号子,便与当地群众中的掌夯把式一道,以轰轰烈烈的大生产运动为背景,编出了《十唱边区》这首优美的打夯歌。(领)四二年那么,(合)嗬咳,(领)大生产呀么,(合)嗬咳,(领)边区的男男女女,(合)西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔,齐动员那么嗬咳。(领)变工队呀么,(合)嗬咳,(领)唐将班子么,(合)嗬咳,(领)劳动那组织,(合)西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔,普遍来那么嗬咳。(领)劳动英雄么,(合)嗬咳,(领)起模范那么,(合)嗬咳,(领)组织起乡亲们,(合)西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔,爬满了山那么嗬咳。(领)开梢林那么,(合)嗬咳,(领)开荒地呀么,(合)嗬咳,(领)念书的娃娃们,(合)西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔,也上了山那么嗬咳。(领)妇女们那么,(合)嗬咳,(领)更不同呀么,(合)嗬咳,(领)手摇着纺车,(合)吱咛咛咛吱咛咛咛嗡嗡嗡吱,纺线线呀么嗬咳。(领)又能武那么,(合)嗬咳,(领)又能文呀么,(合)嗬咳,(领)人问什么队伍?(合喊)一、二、三、四!(合)八路军那么嗬咳。 这首歌唱军民大生产运动的民歌很快在当地驻军和群众中传唱开来。后来,音乐家张寒晖经过庆阳,听到这首民歌后非常激动,于是对十段歌词进行了提炼和修改,遂变成五段,起名《军民大生产》:解放区那么嗬咳,大生产那么嗬咳,军队和人民,西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔,齐动员那么嗬咳!开梢林呀么嗬咳,开荒地呀么嗬咳,不分男男女女,西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔加油干呀么嗬咳!妇女们呀么嗬咳,都争先呀么嗬咳,手摇着纺车,(合)吱咛咛咛吱咛咛咛嗡嗡嗡吱,纺线线呀么嗬咳!自力更生么嗬咳,丰衣足食么嗬咳,加紧生产。西哩哩哩嚓啦啦啦唆罗罗罗呔,为抗战那么嗬咳。又能武呀么嗬咳,又能文呀么嗬咳,人问我什么队伍?一、二、三、四!八路军那么嗬咳! 1964年,这首曾在解放区人人会唱的民歌被搬上了舞台,通过为庆祝建国十五周年而创作的我国规模空前庞大的音乐舞蹈史诗《东方红》,唱响了祖国的东西南北。

档海拾珍

档海拾珍