历史学家赵俪生教授逸事

兰州大学是我的母校,也是一座古老的名校。她早先座落于兰州西关的萃英门,那里曾是清代左宗棠创建的甘肃贡院的前身,"至公堂”如今岿然犹存。后来,迁至现今的地方,在我的印象里,觉得校园环境幽静惬意。风姿绰约的图书馆,系苏式建筑,高耸云空,前边甬道翠柳婆娑,随风飘拂在行人之首,正好宜于漫步、读书。如烟往事,依稀在眼。

我踏进兰大是在1980年的秋季。那个年代,国门渐次开放,宝岛歌手邓丽君的歌曲《小城故事》正风靡内陆。在四年的大学生涯里,深感当时学术空气异常浓厚,我有幸先后聆听过多位校内外名教授的讲座,尤其是赵俪生先生的讲课。

赵俪生先生不仅人长得漂亮,照当今时髦的话,叫"帅”,而且文章写得漂亮,课讲得漂亮,板书也写得漂亮,不光大家这么说,我也亲眼目睹和领略过其独特风采。那是我在兰大读书时,有一学期赵先生开了一门选修课,叫"中国土地制度史”,讲课地点位于文科楼南端之大教室,我慕名选了这门课。当时,我清楚记得赵先生一头银发,修长的个头,戴着近视眼镜,风度翩然,儒雅中透露几分飘逸。讲课声音洪亮,抑扬顿挫,且富有韵味激情,板书写得优美流畅。尤其是那些生僻枯燥的古代史料,经他点化,就似有血有肉地立刻活了起来,生动传神!至今,他关于"亚细亚生产方式”的音声,仿佛仍缭绕在我的耳际……无怪,曾任兰大校长的江隆基就说过,听赵俪生先生讲明清史,乃是一种享受!此话不虚。

对于赵俪生先生,一般人只知道他在学术上的高深造诣,是蜚声国内外的著名历史学家,殊不知他还是一位学者型书法家,也是一位书画收藏家。

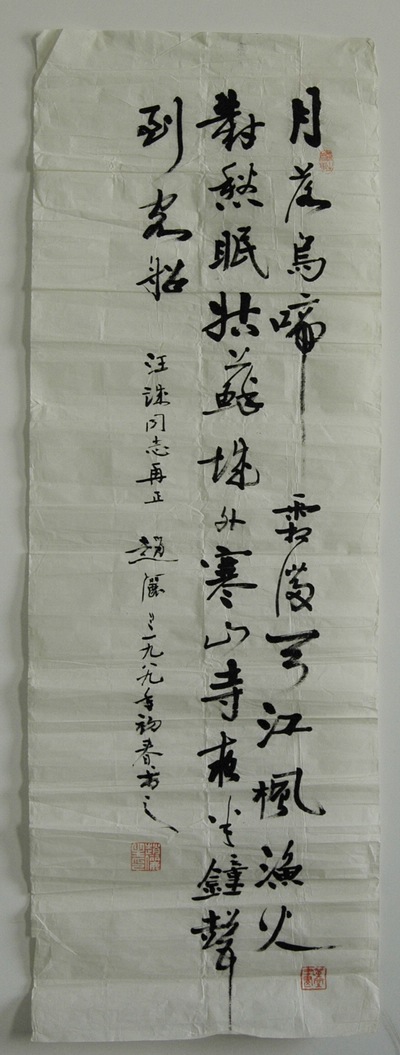

缘于夙昔书香家庭之熏陶濡染,加之禀赋颖悟,具有深厚传统文化素养,赵先生的书法自饶佳趣,行书潇洒,具有浓浓的书卷味,是典型的学者书法。而我也总想得到一幅赵先生的墨宝,一直在寻寻觅觅。去年一个偶然的机缘,从兰大汪诚老师口中知悉,他手头恰巧收藏了两幅赵先生写给他的书法作品,经与他相商,将一幅出让于我,得偿夙愿。这是一幅行书条幅,内容写的是唐代诗人张继的那首脍炙人口的诗句:"月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”尺幅虽小,字却写得别有风致,耐人品嚼。

赵先生曾收藏有宋、元、明、清时期的古代字画,在其书法艺术专辑《师友书画集》(《画苑英萃》2005年第1期)序中,他写道:"人们常说,文物是无法复制的一种文化资料。意思是说,一旦毁坏,将无法挽回。在这本小集里,辑集了上个世纪前半段若干位师友的诗画,这些师友除一两位外,其余统统下世去了。在这小册子里,他们虽然只是即兴画一幅小画,或者写一首小诗,但却生动地反映了这些文化人的修养与情趣,也反映了那个时代。时代过去了不会再来,这些人过去了也不可能重来,但这些吉光片羽却永远留下来了。我已臻望九之年,这些宝贵遗迹,假如不料理料理,使之传世,那将使我有一种负起责任的遗憾。赵俪生,壬午年冬至前十日。”分明具有一种强烈的文物意识和历史责任感。

从《师友书画集》中,我们看到里面就收录了叶圣陶、张政烺、童书业、邹梦禅、王献唐、黄云眉、黄公渚、启功、张伯驹、王统照、顾颉刚、黄季刚、朱乃正、陈大羽、姜亮夫、谢国桢、黄胄等当代名家的书画作品,琳琅满目,每幅作品都附了赵先生的跋语。

其中,推为当代艺坛典故的应数黄胄给赵先生画的那幅毛驴图。黄胄,真名梁黄舟,河北蠡县人。据赵先生为此幅画撰写的跋语,黄胄比赵先生小8岁,18岁时即与赵先生缔交为朋友,可算少小之交。晚年,黄胄每到兰州,必前赴赵先生家拜访。某次,黄胄告别时,亲手将一折叠的小纸交给了赵先生,并说道:"老兄全家尽在其中矣”。等黄胄走后,赵先生展开一看,原来上面画的竟然是7条驴,且题识云:"其形偃蹇,其质赣憨,不事笑脸奴颜,那能长舌呢喃,引吭啸傲,世间粗粝不厌,高楼不攀,坎坷其途,任重道远。俪生老兄指正,一九八二年盛暑于兰州。”赵先生看后,顿时恍然大悟,画上的7条驴别有寄托,诙谐调侃,不就是象征自己家的老少七口吗?堪称善噱,不啻当代世说中人物。

最是有一天,我同当今名噪兰州的书法家鲁克俊聊天,当话题偶然涉及到赵俪生先生时,鲁老想起他和赵先生曾经相处的那段特殊岁月,就是1960和1961年赵先生作为"右派”发配劳动改造时给他留下的难忘印痕。当时,兰大文科历史系已合并到了西北师范学院,赵先生劳动的地点就是西北师范设在甘肃河西走廊山丹县的一个农场,荒凉,偏僻,遥远。鲁老说,在农场里,他是党员,是管赵先生的小组长,年刚二十六七岁,而赵先生虚龄已44岁。

鲁老兴致浓厚,侃侃而谈,讲述那些他亲身经历和见闻的往事细节。我静下心来听着,时而插上一两句。从攀谈中我得悉当年赵先生身上的若干逸事,不只觉得有趣,且鲜为人知,颇感有微末的一点史料价值,乃付诸笔端加以记载,不妨看作赵先生回忆录之补苴拾遗,也是其多彩人生的一个侧面或缩影。

一是放马的事。当年农场里,有一段时间鲁组长将一匹瘦马交给赵先生放牧。赵先生虽是牧马人,却未脱知识分子的习惯嗜好,喜爱看书,不仅在劳动改造的时候是如此,即使在放马的间隙,也是如此,坚持着看。无疑,书是他生命旅途寂寞时候的有力依托和精神支撑。有时,看着看着就入了迷,历时既久,待回过神反应过来,马儿已不知跑向何方觅食去了。"天苍苍,野茫茫”, 赵先生因近视,四顾辽阔,找来找去,费大半天工夫,依旧找不着,怎么办?就跑回场部苦着脸,说:"鲁组长,马又跑丢了!”听罢,鲁组长就随手牵来农场的毛驴,翻身跨上,朝驴臀猛抽一鞭,只听"啪”地声响,一溜烟奔向茫茫戈壁滩,替赵先生找马去了……。翻看赵先生的回忆文章,也有类似相关记载,其中写道:"场部替我换了工种,叫我养马、放马。这个工种有它的优越性,它使我可以不必在若干调皮的中年人中间亮相,可以独自把马带到僻静的地方,马吃草吃得正酣的时候,我可以读书……我一般是5点半牵马出去吃草,因为这时草上带着露水,最鲜美。”(《篱槿堂自叙》)两厢对照,一个鲜明的书生形象,宛然呼之欲出。

二是买鸡的事。农场周边农民为着生计,换点钱用,不时将自家的鸡煮熟后,拿到赵先生们劳作的地头兜售。特殊的年代,营养匮乏。一次,赵先生饿急了,就花了三十元钱买了一只整鸡,蹲在地上大块朵颐起来,正在吃着就听管理人员高声地喊:"赵俪生,吃完了没有?吃完了就快干活!”赵先生听了,却自言自语、慢条斯理地回答说:"食物转化成能量,总得有个过程吧!”当时,在场的鲁组长觉得赵先生这句话,说得挺有辨证法,说得实在,说得风趣幽默,就一直将此话当作经典默记在了心底。

三是嚷着"吃不饱”。赵先生的食粮标准当时是21斤,他乃山东人,大块头,加之人届壮年,每天要从事繁重劳动,仅靠这点粮食自然远远不够,寅吃卯粮,当月发的饭票,到月底前就告罄了,怎么办?有时饿急了,他就站到书记的门口,轻敲着饭盆嚷道:"刘书记,吃不饱,没有饭票了……”。

四是腿子受伤。某次,赵先生的腿受了伤,原因是浇水的时候,那祁连山雪水中凝结的冰块,因水的裹挟漂浮在渠道之中,稍不留神就坎到了自己的腿上,流血、感染、化脓,碰巧鲁组长的脖子上也长了个脓包(按,追述这个情节时,鲁老还不时举手抚摩着自己脖子上留的疤痕),两人可谓同病相怜,就蹲在火辣辣的大太阳底里曝晒聊天,目的想借太阳的紫外线消炎去毒……最后,赵先生的"左腿肿得像一个粗棒子”,被送到了县城的卫生院住院开刀(《篱槿堂自叙》)。

今年已望九高龄的著名书法家何裕(聚川)教授,也给我讲了和赵俪生先生交往的片断。他说,约上世纪七十年代,他曾经写过一篇论文《九歌"东皇太乙”考》(见《西北民院学报》),与闻一多先生商榷。闻一多先生依据五行学说,认为"东皇太乙”是"伏羲”,而何裕教授则考证是"成汤”。这篇论文发表前,经兰大外语系教授水天同(央视主持人水均益的伯父)推荐,请赵俪生先生写了评语。何教授讲,水天同教授晚年腿子摔伤,坐着轮椅,他有时去看望,偶尔在那里还碰见赵先生,因水天同教授也系清华学生,但毕业略早,故赵先生以"师兄”称之。

赵先生"服善”(史学家童书业的看法),尤其爱才。书画家李世嵘近日给我谈到,有一年他在赵絪(赵先生女儿)引领下拎着牛奶和两个西瓜等礼品,并几本画册,初次登门拜谒赵先生。赵先生看到礼品后说,再来请不要带这些,可不妨带点画册来,自己爱看。当赵先生无意中翻看到到杨立强的画册时,大为动容,连加称赞说:甘肃居然有人画画得这样好,想不到!当得知杨立强远在陇南成县时,表示有暇定要亲自去,到那里赏画。之后,两人最终结为至交,赵先生亲自为其写序揄扬,并在家中悬挂了给自己画的仙鹤图。杨立强而今也身膺甘肃美协副主席,已然成为驰名全国的画家。虽然,赵先生自己的书法本身就好,但看了李世嵘的篆书后感觉好,还是请他给自己的新书《桑榆集》题署。

赵先生夙爱听京剧。早年,他在青岛山东大学时就和童书业等人成了京剧迷,大家时常约好一齐去,互相请客。数十年岁月迁移,这一嗜好依然保留未辍。据某位朋友给我讲,上世纪七十年代的一天,天下着霏霏细雨,外地某先生前去拜访赵先生,一阵敲门的"剥啄”声后,作为不速之客,某先生推门进屋,发现赵先生刚才正独自倾听京剧名段,沉醉在传统艺术营造的特定氛围,赏心于那京韵铿锵的美妙情境里,他的叨扰无疑将赵先生暂时拉回了现实中……

"花开花落几春秋”。今年恰逢兰州大学建校100周年,我写成此文并附七律小诗一首,谨此表达对母校百岁华诞的祝贺之忱和对已故诸师长的缅怀之情。诗云:

黄河岸畔矗黉宫,相枕涛声绕梦中。

悦耳弦歌飞绛帐,沾身化雨润苍穹。

讲堂春映昆仑月,书案秋生紫塞风。

回首兰园新柳绿,萃英门里感无穷!

档海拾珍

档海拾珍