聂荣臻:为国家民族计,把子孙教育好

聂荣臻(1899—1992),中华人民共和国元帅,我国国防科技事业的卓越领导者,为“两弹一星”事业的发展进行了艰苦卓绝的开拓性、奠基性工作。他忠诚党的事业,坚守党的原则,心地坦荡、大公无私,严于律己、宽以待人,被毛泽东称为“厚道人”。他重视家庭教育,认为高级干部子女的教育关系党的信誉和国家长治久安。

拯父老出诸水火,争国权以救危亡

聂荣臻1899年12月29日出生于四川省江津县郎家村,父母都是心地善良、勤劳朴实的人。他自幼热爱学习,十分刻苦,曾在课桌上刻下颜真卿《劝学诗》“三更灯火五更鸡,正是男儿立志时”一句以自勉。他舅舅唐海潭在重庆法政学堂读书,思想进步,赞成民主共和,常回家与亲朋议论时政。聂荣臻耳濡目染,受到初步的民主主义思想启蒙。

1917年8月,聂荣臻考入江津县立中学。五四运动爆发的消息传到江津后,迅速掀起了当地青年学生的反帝爱国运动。他参加了江津学生联合会并任宣传委员,和同学们一道开展示威游行,进行爱国宣讲,坚决抵制日货。

1919年底,聂荣臻怀着实业救国的志向,赴法国勤工俭学。他认为出国“则负有无穷之责任”,对于自己“有求生活之责任”,对于家庭“有侍父母蓄妻室之责任”,对于社会“有扶救之责任”,对于国家“有利国利民之责任”,因此不敢有丝毫懈怠。1922年6月3日,他在写给父母的信中坚定地表示,“拯父老出诸水火,争国权以救危亡,是青年男儿之有责”,出国留学“决非一衣一食之自为计,而在四万万同胞之均有衣有食也。亦非自安自乐以自足,而在四万万同胞之均能享安乐也!此男素抱之志,亦即男视为终身之事业也!”

勤工俭学十分艰难,但聂荣臻不悲观、不放弃,表示“学不成,死不归”。1922年6月,他考入比利时沙洛瓦劳动大学,学习化学工程专业。进入大学后,他开始阅读《共产党宣言》《国家与革命》等马列主义著作,还经常阅读从国内传到欧洲的革命刊物,逐渐改变了赴法时实业救国的初衷,认识到“要想拯救国家民族的危亡,使四万万同胞都能有衣有食,只有建立劳工专政,实行社会主义”。同年8月,他参加了旅欧中国少年共产党(后称“旅欧中国共产主义青年团”),与刘伯坚一起负责团的旅比利时支部工作。之后,他决心放弃大学的专业学习,集中精力做革命工作,开始了无产阶级职业革命家的生涯。1923年春,他由赵世炎和刘伯坚介绍,加入中国共产党。

在旅欧岁月里,聂荣臻投身学生运动,积极宣传马克思主义理论。1924年,他到苏联莫斯科东方劳动者共产主义大学学习,后转入苏联红军学校中国班学习军事。其间,他担任班长,与同班同学熊雄、叶挺、王一飞等人一道接受了严格的军事训练,成为中国共产党内第一批系统学习军事的党员之一,为日后的戎马生涯打下了坚实基础。

在群众的海洋里,安全得很

使“同胞之均能享安乐”是聂荣臻不变的初心,他始终心系群众,与群众保持密切联系。1939年5月,他在一则嘉勉军队的通令中,首次提出党领导的军队是人民的“子弟兵”。经《抗敌报》公布后,“人民子弟兵”这一称呼很快被人们接受并广泛应用。

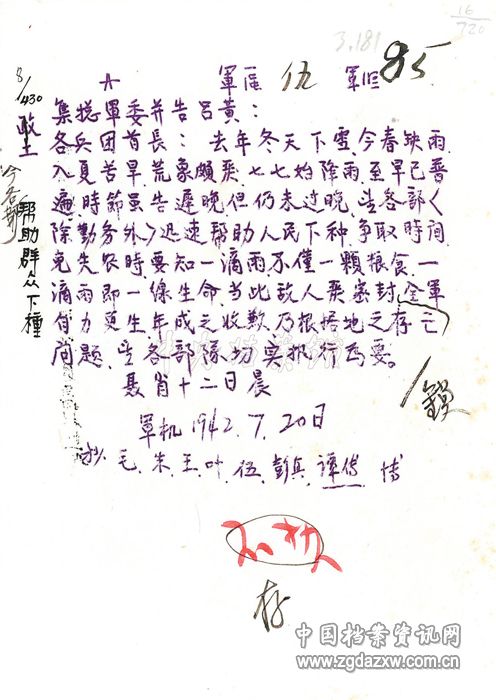

1942年7月12日,聂荣臻、萧克关于要求部队帮助群众夏种的命令。中央档案馆藏

聂荣臻领导创建的晋察冀抗日根据地,被党中央誉为“敌后模范的抗日根据地及统一战线的模范区”。充分发动和组织群众,同群众打成一片、甘苦与共,是根据地大发展的重要原因。1942年是抗日战争中异常艰苦的一年,由于老乡们常常面临青黄不接的困境,群众和部队都发生了粮荒。入春后,杨树、榆树长出了嫩叶,老百姓就把树叶当成主要的粮食。聂荣臻要求部队不能在村庄附近采摘树叶,要留给群众吃。全边区部队严格执行要求,宁可饿着肚子,也不与民争食。7月,久旱逢雨,聂荣臻要求部队“迅速帮助人民下种,争取时间,免失农时,要知一滴雨不仅一颗粮食,一滴雨即一线生命”。

1943年,由于日寇的疯狂“扫荡”和自然灾害,根据地出现了局部灾荒。3月16日,聂荣臻在《晋察冀日报》发表《救济灾难同胞》,要求边区政府和军队从政府的公粮中分出一部分,每个士兵每天节省一定数量的粮食来救济灾民。他说:“我们的军队是人民的子弟兵,我们的群众团体是人民自己的组织。我们边区党政军民始终是骨肉一体的,有福同享、有祸同当,共艰苦共存亡,决不能分离。”

抗战期间,聂荣臻经常到各军分区检查工作,或到北方分局开会,有的相距百里以上,他都是只带一名警卫员,一人一匹马,说走就走。走到哪里,哪里的老百姓都会给他们烧水、指路,照顾得十分周到。聂荣臻后来回忆说:“在抗日战争中,尽管我们处在敌人的封锁包围之中,甚至我们的司令部距敌人不过几十华里,尽管有许多战火纷飞的场面,但是,我们却有一种安全感。在群众的海洋里,安全得很啊!”

新中国成立后,聂荣臻一直惦念着老区和老区人民,几次想回去看看,但由于工作繁忙或身体原因未能成行。他晚年时,常有老区的同志来看望他。1991年,他让工作人员写信给河北省委、省政府和阜平、平山等县的党政机关,转达他的话:“老区人民是我们战争年代的主要依靠,我对他们怀有深厚的感情。”“当我听到大部分老区人民生活还比较困难,深感不安,心里不是滋味。所以你们以后来,无论如何不要再带什么东西了(包括土特产)。否则只会增加我的不安。”信里还建议多关注革命老区的建设,帮助老区人民尽快脱贫致富。

更加坚决地在科学技术上力争独立自主

1956年10月,党中央征求聂荣臻对其工作安排的意见。当时有三个方案供他选择:一是主管科学技术工作,二是担任北京市市长,三是继续主管军工生产和军队装备工作。他没有过多考虑地说:“市长这个官我不想当,对科学技术工作我倒很有兴趣。我们国家太落后,也迫切需要开展这方面的工作。”11月,聂荣臻被任命为国务院副总理,主管科学技术工作。此后,他长期领导国家科学技术发展和国防科技工作,为祖国科技事业特别是“两弹一星”事业的发展作出了重要贡献。

20世纪60年代初,在国家经济发生严重困难、苏联撤走专家和停止一切技术援助的情况下,聂荣臻力主在自力更生的基础上,继续研制导弹、原子弹。1960年7月3日,他在给党中央并毛泽东的报告中说:“我们一定要争一口气,有可能这样一逼,反而成为发展我们科学技术的动力,更加坚决地在科学技术上力争独立自主,依靠自己,而不是指望外援。”“我们要有志气、有毅力,任何艰苦的科学技术难题,都要放手发动群众来试验研究,自己搞,绝不依赖……练出真本事。” 在毛泽东、周恩来等中央领导同志大力支持下,聂荣臻组织开展了全国范围内的大协作和科技攻关,并以其尊重知识、尊重人才、爱护知识分子的一贯思想来领导科技战线的知识分子队伍,使我国的导弹、原子弹、氢弹很快试验成功。他提倡大胆放手、依靠科技人员,强调科学家的事交给科学家去做,专业领域的事交给专业人士去办,而他自愿担当科技事业发展的“勤务员”,做科研人员的知心人,为他们创造必要的工作、学习和生活条件。他不止一次对科研人员说:“你们只管放手工作,我来做你们的后勤部长。”“只要大家尽了心,用了力气,失败了不要紧,要打气,绝不要泼冷水,更不会追究责任,要坚持下去,吸取经验,反复试验,直到成功为止。”

聂荣臻临终前,仍关心着祖国的科技事业发展。他在“临别遗言”中说:“希望全国科技工作者牢记科技兴国的重任,努力攀登世界高科技的崇山峻岭,为国争光,为人类进步多作贡献。”按照聂荣臻的遗愿,他的部分骨灰被安放在酒泉卫星发射中心的东风革命烈士陵园,永远陪伴着那些一起并肩战斗的战友。

爱之必须教之

作为党的高级领导干部,聂荣臻十分重视干部子女的教育问题。1987年4月14日,他在给时任解放军总政治部主任余秋里的信中说,各种不正之风是搞好家庭教育的严重障碍。如果不正之风代代相传,“那不要多久,我们民族的精神、党的优良传统都将荡然无存”。因此,“为国家民族计,我们也一定要坚决反对不正之风,把子孙教育好”。他强调,我们的干部,尤其是高级干部,在教育子女问题上有更高的要求、更重的责任。这不仅是个人的家事,更是关系到党的信誉和国家长治久安的大计。

同年5月,聂荣臻接受《北京日报》记者采访,谈家庭教育问题。当记者问,家庭教育教些什么?他回答说,主要还是偏重在思想品德的教育,具体讲,第一,热爱祖国、热爱共产党、热爱社会主义;第二,诚实正道,遵纪守法,尊长爱幼,注意公德;第三,有远大的理想,立志成才;第四,勤奋好学,善于钻研,思想开阔,兴趣广泛;第五,体格健康,勤劳节俭,能独立生活。“教子之道贵以德”,聂荣臻在其家庭教育中正是这样做的。

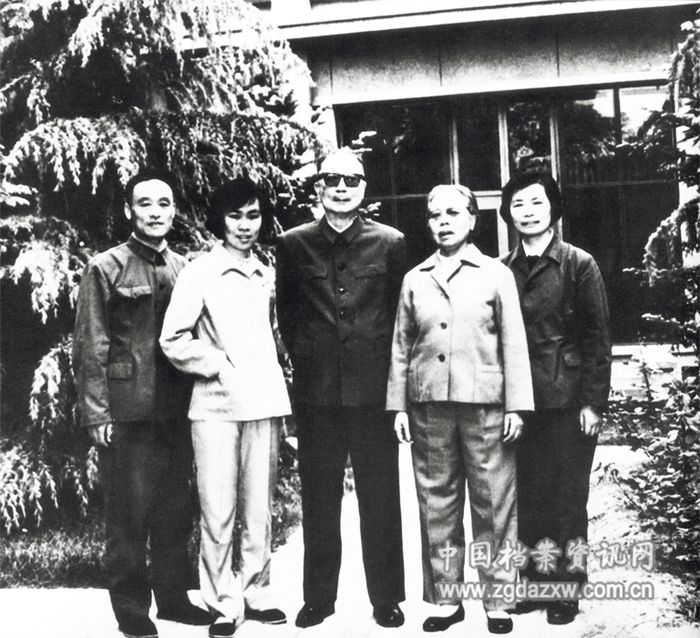

聂荣臻、张瑞华夫妇与女儿聂力一家合影

聂力是聂荣臻的独生女,出生于1930年,年幼时曾长期寄养在老乡家里,直到1946年才被组织接回聂荣臻身边。团聚不久,聂荣臻安排她上小学。聂力这时已经16岁了,有些难为情。聂荣臻对她说:“只要是学习,哪怕年龄再大,也不丢人。学到了本领,才能为劳动人民做事情。”新中国成立后,国家给聂荣臻配备了专车,他从不让家人使用,并告诫女儿,汽车是国家配给的,只能用于公事。在他弥留之际,还不忘嘱咐女儿,要努力做好国防科研方面的工作。聂力深受父亲影响,凭借自己的努力和对科学的热爱,在科研领域取得显著成绩,成为导弹、军用电子技术领域等方面的专家。1993年,她被授予中将军衔,成为中国人民解放军第一位女中将。

在聂荣臻的言传身教和严格要求下形成的家风,是他留给后辈的宝贵财富。聂力在黄埔军校建校77周年纪念会上的发言中这样说道:“父亲、母亲一生对国家对人民无限忠诚,殷切希望中华民族繁荣昌盛,中国统一富强,并为此无怨无悔,奋斗终生。”“父母亲的这种精神和感情,深深地刻印在我的脑海里,成为鞭策我奋斗进取的最重要的力量源泉之一。”

原载于《中国档案报》2024年8月23日 总第4179期 第一版

档海拾珍

档海拾珍