【家乡的味道】三炮台——兰州人的浪漫茶饮

绿阴铺野换新光,薰风初昼长。

——明·张大烈

到兰州,倘若不去黄河,总是个莫大的遗憾。

盛夏来临,很多人喜欢聚在黄河边,岸上的花儿都开得任性烂漫,植物清新的香气毫不客气地蔓延着,这几年,黄河边游人如织不是形容词,而是一种诚实的表达。

到了黄河边,在木栈步道上悠闲地逛逛,看看黄河母亲雕塑,闻闻暖阳的味道,听听水车的哗哗声,心里总是惬意。黄河是中华民族的母亲河,这句话不知曾出现在多少孩童的作文本上,稚嫩的笔触写过的话留在心中,若干年后见到黄河,便如同隔着岁月望见年幼的自己。

这些时刻,都需要一杯三炮台。

一

如果在黄河边,我喜欢窝在躺椅上,让黄河岸边的柳树吹拂我的脸;任由烈日裹住我,自然有树荫替我分担炎热;或者在傍晚,风温柔得一塌糊涂,金色的夕阳照拂在黄河边,水鸟和鱼披上粼粼的光。

这时,三炮台总在手边。

可以细致地刮碗子,这是传统的意趣,需要不时添水,夹杂着杏干、馓子这样的茶食;也可以用啤酒大杯泡,这是三炮台与当下生活的妥协,有点瓜子、青豆,就可以消磨掉大半天的时光。

三炮台——这是甘肃的传统糖饮料。

甜是多么奢侈的物品,虽然汉朝就有了“饴”的记载,因为稀少,这种麦芽糖只在极少数的时候被享用。自然界的甜倒是有蜂蜜,但岩壁上的蜜难取且昂贵,还能换取更多的食物,自然不在普通人家的饮食范围;唐朝有了砂糖,进而有了冰糖,糖渍食物开始出现,但这同样也只在富有人家的食单上;宋朝时南方富饶,新兴起来的城市阶层开始有了“城里人”的饮食习惯,但在不种植甘蔗的北方,去寻找一种人工的“甜”,是有极高门槛的。

20世纪80年代之前,糖依旧是紧俏的。

二斤白糖就是过年时能拿得出手的礼物,要是再加上一包岷县点心——那可是值得孩子们欢呼的礼物,点心并不会很快瓜分一空,要留着细水长流地吃,人生的路长着呢,福气都在后头呢。

糖被藏在深深的皮箱里,或者是奶奶的陪嫁木头箱子,或者是姥姥的。作为家里的物资总管,她们掌握着皮箱的钥匙,只有家里来了贵客,才能在茶水里狠狠挖上两大勺白糖。

这些甜,足够客人甜到心里头去的。

二

三炮台用冰糖,这是更加富庶的习惯,冰糖比白砂糖要贵那么一些,一粒冰糖含在嘴里的快乐,是无数孩子证明昔日里自己被宠爱过的证据。

三炮台要有红枣。

可以是新疆的枣,可以是陕西的枣,兰州的三炮台更喜用临泽的金丝小枣,但也有可能是自己家树上结的枣儿,在丝绸之路上,一切食物的流通都顺理成章,只要是甜的,核儿小的,就算得上精品了。

临泽的金丝小枣是贡品,核儿细而长,肉是金色可以拉丝的蜜,这也是金丝小枣得名的主要原因。枣儿并不跟糖争风头,糖是现下的甜,浓墨重彩的甜,但枣儿的甜是不动声色一丝一缕溢出来的甜,再者,喝完三炮台,里面的枣儿还要捞出来吃的,虽然已经被泡得膨胀起来,但枣儿还是甜的——这是上佳,虚浮水肿的枣,要么枣皮是破的,要么本身是不甜的。

枸杞多是酒泉的。

这种橙红色的小果子,几乎没有人见过它新鲜时的样子,它一出现在大家眼前时,就是皱皱巴巴的暗红色。因着红,才据说可以补血,后面科学用数据证明了它的营养。也不能说是委屈,毕竟枸杞鲜果的皮实在太薄,不要说长距离的运输,就算从种植地运送到县城,娇嫩的果皮都被磕破,况且在过去物流不发达的时候,运输这么娇贵的食物,唯有晒干。

还得有杏皮。

杏儿是北方的传统水果,房前屋后都可以采摘。直到如今,还有南方小伙伴从未见过新鲜的杏儿,这个结果令北方人又诧异又百思不得其解,这并非什么难种的稀罕水果,为什么在南方没有呢?

橘生淮南这个成语不就说尽一切了么。

杏儿极多,只能晒干,晾干的杏皮有酸甜、极酸各种口味。三炮台中,它提供的是香气,是夏天挂在树梢上的酸涩,是秋天成熟的多汁,是冬天怀想春天的期待。

再加上桂圆。

南方的水果,赭石色的壳儿,黑红的肉,黑亮的籽儿,这是三炮台中为数不多的南方水果。说明了中国传统养身学说如何深入人心,小枣、枸杞、桂圆都是典型的热性食物,可以滋阴补气;冰糖、杏皮属于中正平和的食物,某种程度上可以搭配万物。

三

如此说来,三炮台还缺几味凉性的材料。

绿茶,未曾发酵过的绿茶略清苦,刚好压住红枣桂圆枸杞过于霸道的热,于是一杯茶盏中,呈现出端方有礼的君子风度。

这是最普遍的几样,如今人们追求一种丰盛饱满的食物审美,选够八样,才显得郑重其事,庄严不凡。

没有香气、存在感不强的核桃仁和芝麻也有幸入选。

在宁夏,这种茶还被称为八宝茶,但兰州人仍然称之为三炮台或者碗子。

三炮台的得名,则在于刮碗子的器皿,与炮台有某个角度的相似,因此咬文嚼字地说,三炮台是外观上的审美,八宝茶是原料的命名。

在黄河边,绿色的茶叶已经泡成丝丝缕缕的叶片,红枣的香气正当时,而此刻,母亲河畔的你,可否感到安适和惬意呢?

陇上茶饮——三炮台

中国是茶的故乡,茶文化在中国历经几千年的发展,已经成为中华民族的国粹之一,西湖龙井、六安瓜片、君山银针、安溪铁观音、洞庭碧螺春等都是茶中珍品。而到了黄河之都的兰州,许多人对茶的记忆,就停留在了那个带着细碎小花的别致茶碗和茶碗里那令人垂涎的茶香与甘甜。兰州人嗜饮茶,从茶具、茶叶到配料都十分讲究。有句玩笑话说“宁丢千军万马,碗子不能不刮”,说的就是兰州最有名的茶——三炮台。

茶具

三炮台的茶具由茶盖、茶碗、茶座三部分组成,因整套茶具形似古代的炮台,故称三炮台碗。三炮台碗设计十分科学,底托碟是饮茶者端的,碟中间有个圆坑,刚好可以把碗底凸出部分放进去,非常稳妥,碗中的茶水一旦溢洒出一些,会有碟子接着,不至于洒在手上或身上。相传三炮台是唐代德宗建中年间(780至783年)由西川节度使崔宁之女在成都发明的。因为原来的茶杯没有衬底,常常烫到手指,于是崔宁之女就巧思发明了木盘子来承托茶杯。为了防止喝茶时杯易倾倒,她又设法用蜡将木盘中央环上一圈,使杯子便于固定。这便是最早的茶船(即茶座)。后来茶船改用漆环来代替蜡环,人人称便。

用料

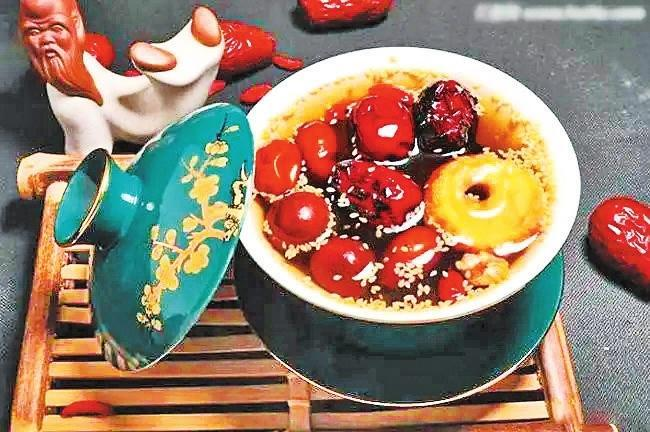

甘肃地处西北,冬季气候寒冷,饮食偏重牛羊肉类,茶叶成了人们饮食习惯中的必需品,而一开始销售到西北的边茶又苦又涩,虽然可以解决人们对茶饮的需求,但口感着实不佳。于是兰州人民开始尝试往茶中放一些枣干、冰糖、枸杞加以中和。到了清朝末期,三炮台的用料演化到了八种之多,因此用料最全的三炮台也被称为“八宝茶”。一碗上等的三炮台,茶叶以春尖茶和云南下关沱茶为最好,再配以桂圆、杏脯、葡萄干、红枣、枸杞、菊花(玫瑰)、冰糖等八种辅料。呷上一口,茶的清、干果的香、冰糖的甜便掺和着浸入了丝丝神经,香甜可口,沁人心脾。

饮用

喝三炮台碗子茶时不能一次喝尽,而要一手提碗,一手握盖,并用碗盖随手顺碗口由里向外刮几下,然后把盖子盖得有点倾斜度,再用嘴吸着喝。这样一则可以刮去茶汤面上的飘浮物,二则可以使茶叶和添加物的汁水相融。兰州本地人一般不会拿掉上面的盖子去吹飘在上面的茶叶,也不会大口吞饮,要小口小口地慢饮、慢品。一边饮用,一边不断添加开水,直到糖尽茶淡为止。如此这般,慢慢刮、慢慢品,在享受清香的同时,还可以观赏到碗中茶汤的色泽和碗里的活色生香,故而被亲切称为“刮碗子”。

档海拾珍

档海拾珍