1954年,武汉人民迎战特大洪水

湖北武汉,依水而生,是汉水与长江交汇之地兴起的一座古老城市。它因水而兴,码头林立,九省通衢;它因水而危,遇水成险,数遭洪灾。

近代百年以来,武汉遭遇过3次特大洪灾:1931年大洪水,哀鸿遍野;1954年大洪水,百年一遇;1998年大洪水,惊险危急。其中,1954年大洪水,是武汉自1865年有水文记录以来遭遇的最大的一次洪水。

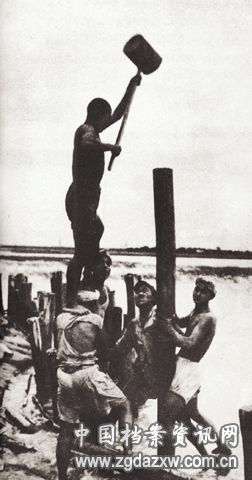

武汉人民在打夯加筑堤腰公路

工人们在采土场采土

武汉江汉关的外墙上有一面铜牌,上面刻有“一九五四年八月十八日最高洪水位(以吴淞为零点)29.73米”的字样。铜牌上记录的是1954年8月18日,江汉关水位涨到了比市区地面平均高度高出5米多的位置,打破了百年来的最高水位纪录。

1954年,长江流域的汛期特别长,上游与中下游雨期重叠,造成全线干、支流河段洪峰累聚。武汉因此成为受灾最为严重的地区之一。当时,市区已成一片汪洋,随着汉口电厂遭遇洪水侵袭,造成全市断电,情况十分危急。

1954年,在党的领导下,武汉人民打响了一场抗洪抢险救灾的战役。

5月,第一波险情袭来,武汉市成立了防汛指挥部,随着险情的加剧,防汛指挥部升级为总指挥部。6月27日,总指挥一职由中共湖北省委第一书记兼武汉市委书记王任重担任,同时成立了5个分区防汛指挥部,协调各方力量,动员一切人力、物力投入抗洪抢险的行动中来。7月初,武汉市党政机关和防汛总指挥部的负责人全都上堤;中南区、湖北省和武汉市各机关、团体、企业、学校里的共产党员、青年团员和青年群众组成的青年防汛突击队积极参加修堤、抢险和巡逻警戒工作。中国人民解放军指战员应令而动,迅速投入抗洪一线。工人、市民也都积极参加和支援防汛工作。短短3个月中,在抗洪一线涌现出大批先进人物,发展党员7400多人、团员1.7万余人。

压路机在堤顶作业

防汛战士克服工具不足的困难,搭人梯打桩抢险。

武汉堤防全线吃紧时,无数负责防汛的军民直接跃入水中,手挽手、肩并肩组成人墙抵御风浪。沿岸居民拿出自家的门板、床板、铁桶、脸盆参加抢险,妇女、老人们则自发为防汛大军送水送饭、缝补衣裳、清洗被单、照顾伤病员。

从6月25日江汉关水位突破26.3米的警戒水位起,到江汉关水位由29.73米开始回落,在两个多月的时间里,武汉前后进行了5期堤防培修工程,用了180多万立方米土方和10多万立方米石方。

工人们正在把全国各地支援武汉的麻袋运往防汛前线

为防止疫情发生,中南同济医学院的学生在灾民住宅周围消毒。

一方有难,八方支援。武汉的洪灾牵动着全国人民的心。党中央从全国各地抽调出各类工程技术人员、潜水员、电力技师和有防汛经验的专家2万多人驰援武汉,并令全国唯一一座列车发电站从山西赶往武汉。武汉收到来自全国各地援助的抽水机273部,麻袋、草袋800多万条,草席80多万张,铁锚、煤炭等物资更是不计其数。生活物资也从各地源源不断运来,广东、广西、湖南、四川等地仅8月运来的大米,就足够全市人吃一个半月;每天从上海、广州、汕头、太原运来的蔬菜和副食多达八九十万斤。

1954年,在党的领导下和全国人民的支持下,武汉人民众志成城、力挽狂澜,经过100多天的殊死搏斗,奇迹般地保住了华中重镇武汉,赢得了这场抗洪斗争的巨大胜利。

文中所示照片档案为湖北省档案馆藏

原载于《中国档案报》2023年8月4日 总第4018期 第三版

档海拾珍

档海拾珍