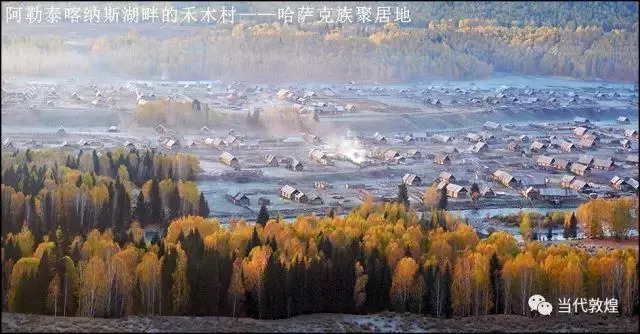

(一)哈萨克族传统建筑概述

哈萨克族传统建筑形式多样。为适应游牧迁徒的需要,早在两千多年前,哈萨克族先民就已创造了一种造型别致,具有民族风格的建筑——毡房。

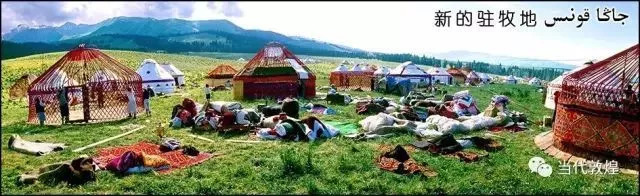

毡房是哈萨克族民间建筑,适宜于春、夏、秋季转场搬迁的一种简易住房。除此之外,在冬营地搭建固定的土木结构房屋、树枝条编制的房屋也是哈萨克族先民居住的特点之一。还有阿布来恰(也称阔斯)在流动放牧和战争期间起到了很大的作用。

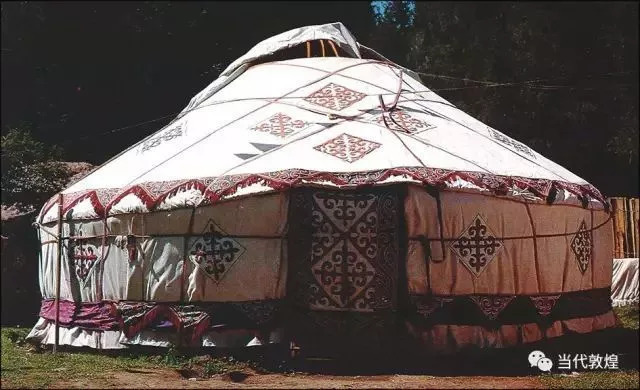

哈萨克族毡房构建轻便牢固,经济实用,易于拆卸携带,鲜艳不失朴素,粗犷不失温馨、变化不失协调,是哈萨克族先民情感和智慧的结晶,是特色民族心态和世界观的体现,是价值不可衡量的瑰宝。

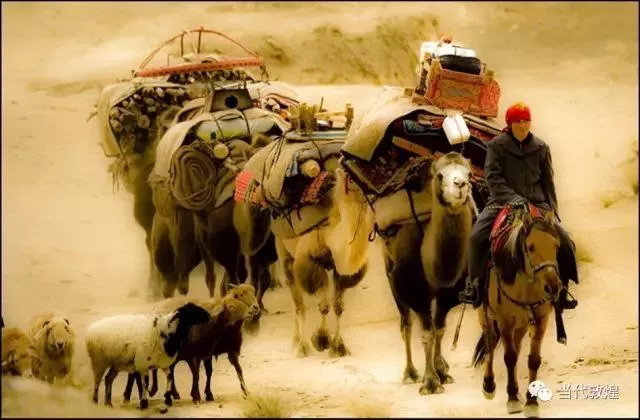

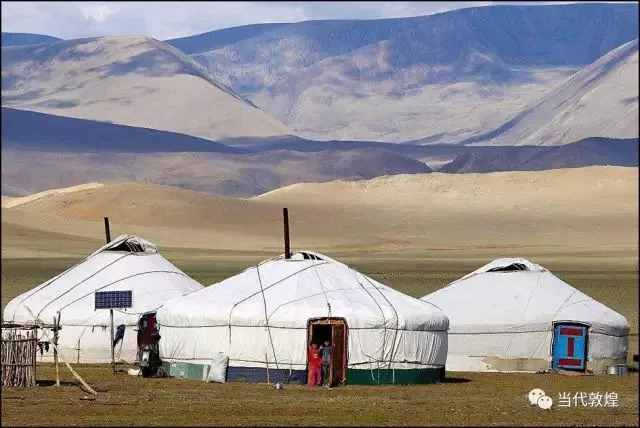

哈萨克族带着房子转场

哈萨克族大部分从事畜牧业,除了少数从事农业已经定居之外,绝大多数牧民都是按季节转移牧场,过着逐水草而居的游牧生活。在春、夏、秋三季,哈萨克牧民住的是可以拆卸和携带的圆形毡房,称为“宇”。冬天则在冬季牧场(俗称“冬窝子”)修建平顶土房。

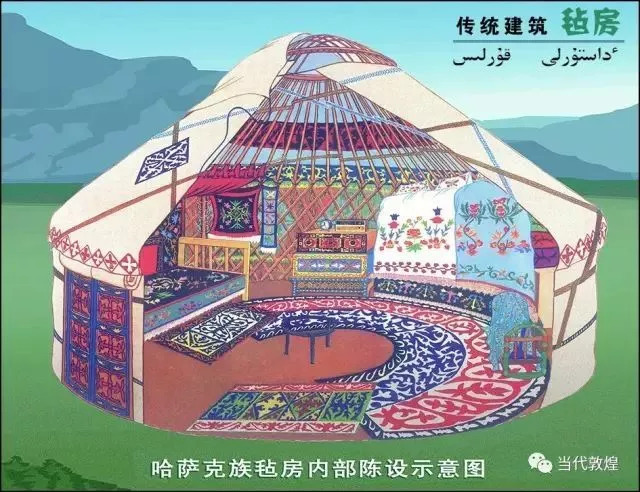

毡房一般都是就地取材,用草原上特有的红柳做成圆栅和顶,先构成毡房的骨架,然后在木栅外围上芨芨草编成的墙篱,再包上毛毡;顶部有天窗,覆以活动的毡子,用以通风。富裕牧民的毡房洁白高大,房顶还饰有红色或彩色图案。贫苦牧民的毡房则较矮小,而且结构简陋。哈萨克族毡房内部的陈设与布置都有一定的规矩,分成堆放东西和住人的部分。毡房一般向东开门,进门左、右上方是铺位,正上方放置衣箱、马鞍,箱前铺坐垫,是招待客人的地方;进门左、右两侧则是放马具、打猎用具、拴幼畜和放炊具、食物的地方。

来自当代敦煌

(二)毡房——哈萨克族传统建筑艺术的“活化石”

毡房以其易于搭卸、携带方便、坚固耐用、居住舒适、防寒、防雨、防震的特点成为哈萨克牧民喜好的一种民居形式。

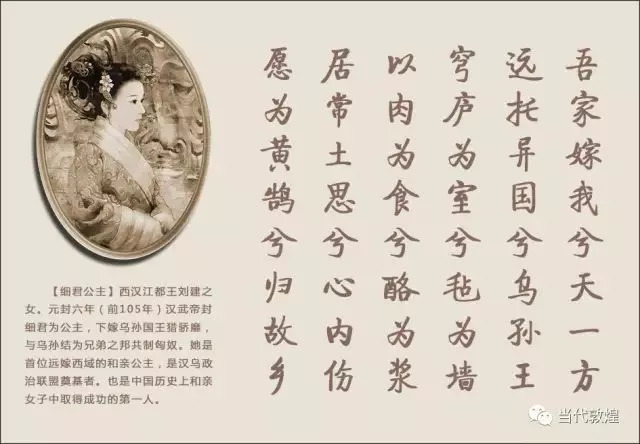

早在西汉时,远嫁乌孙王昆莫的刘健之女刘细君公主,她的诗《黄鹄歌》中曾这样描绘毡房生活:穹庐为室兮,旃为墙;以肉为食兮,酪为浆。这里的“穹庐”即毡房,说明2000多年前哈萨克人祖先就已居住在毡房里了。

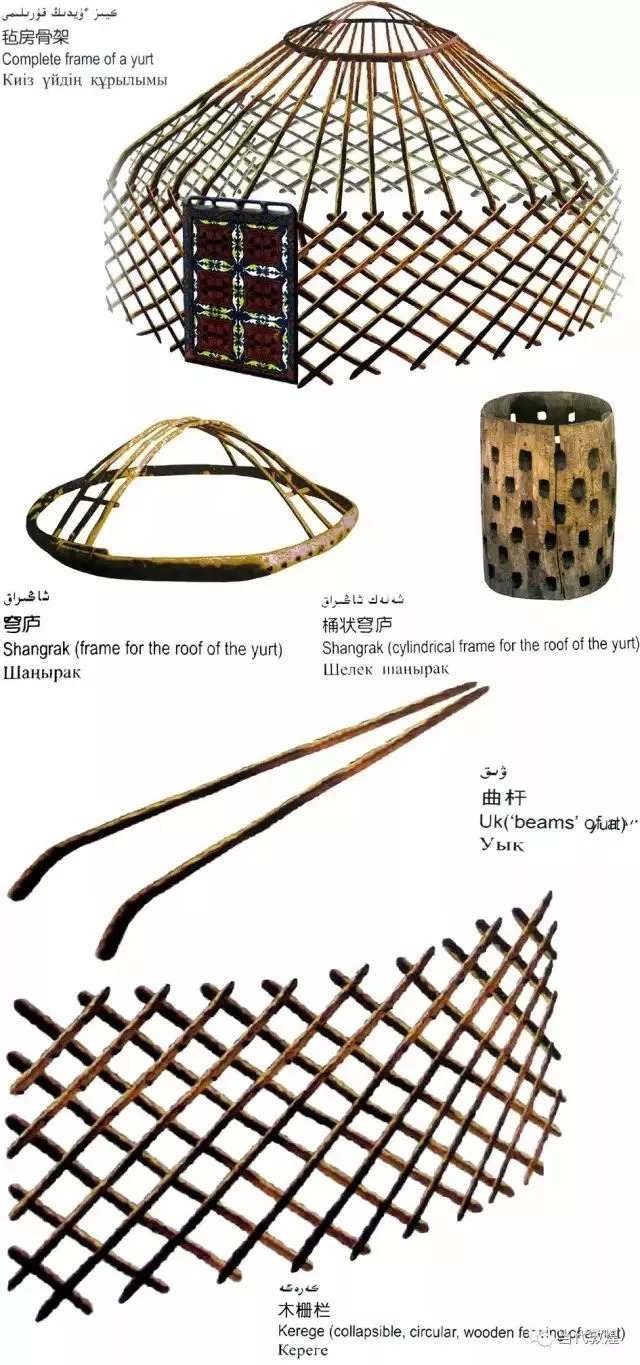

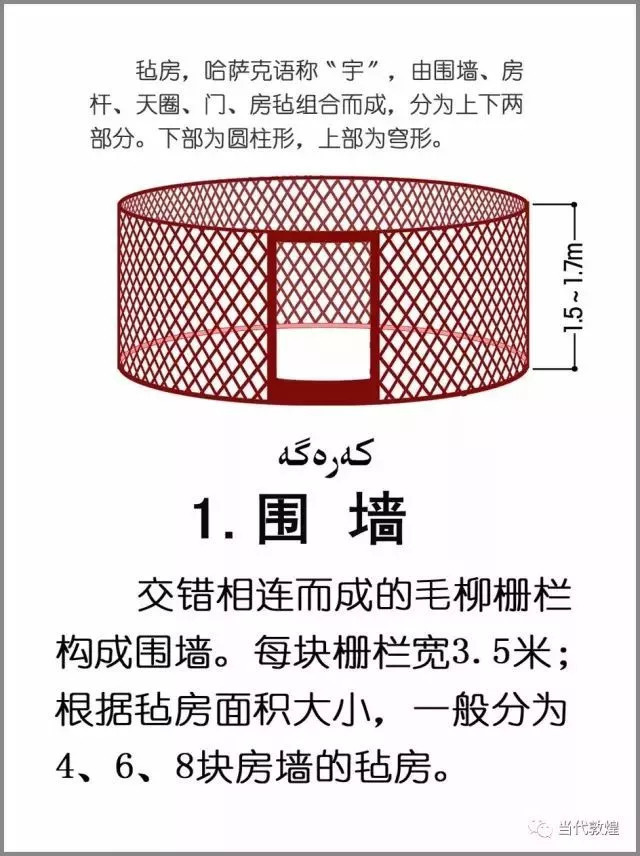

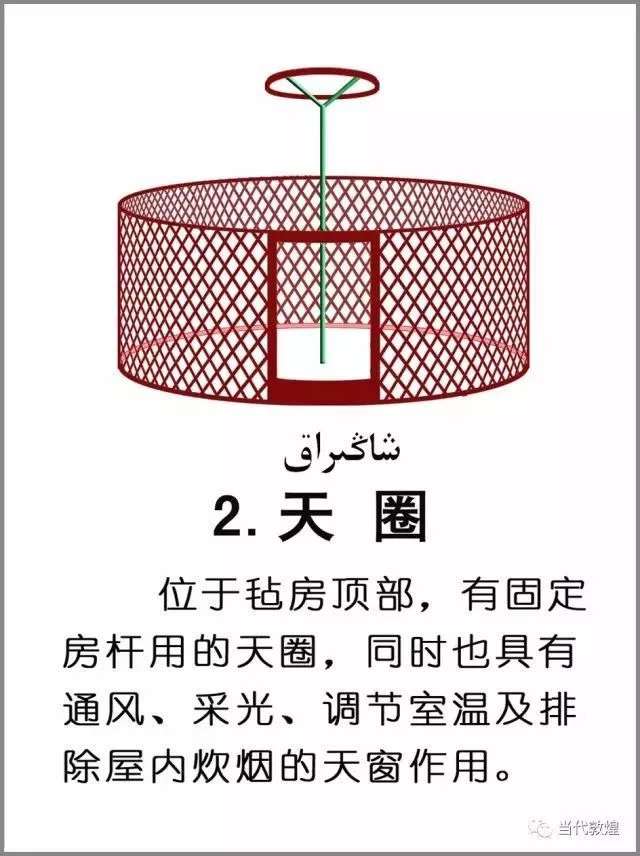

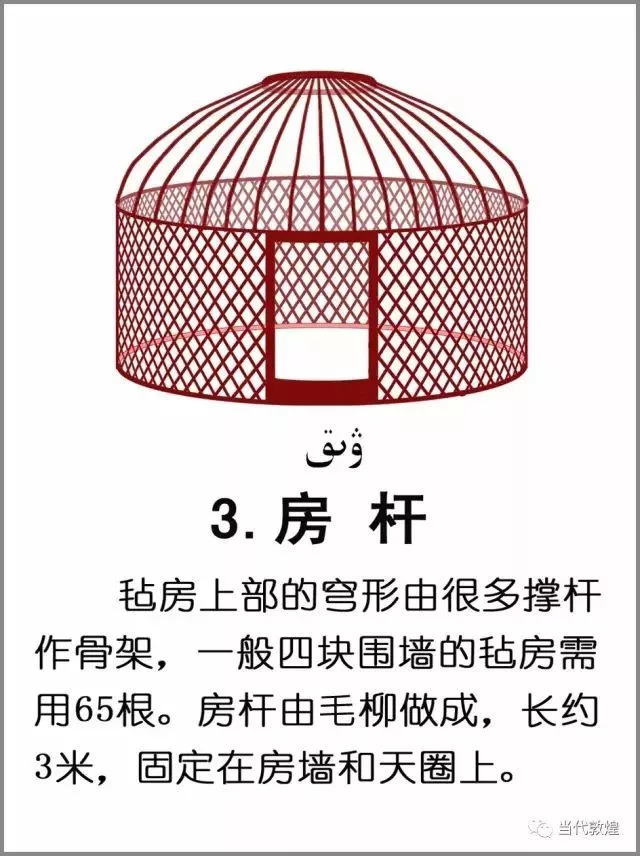

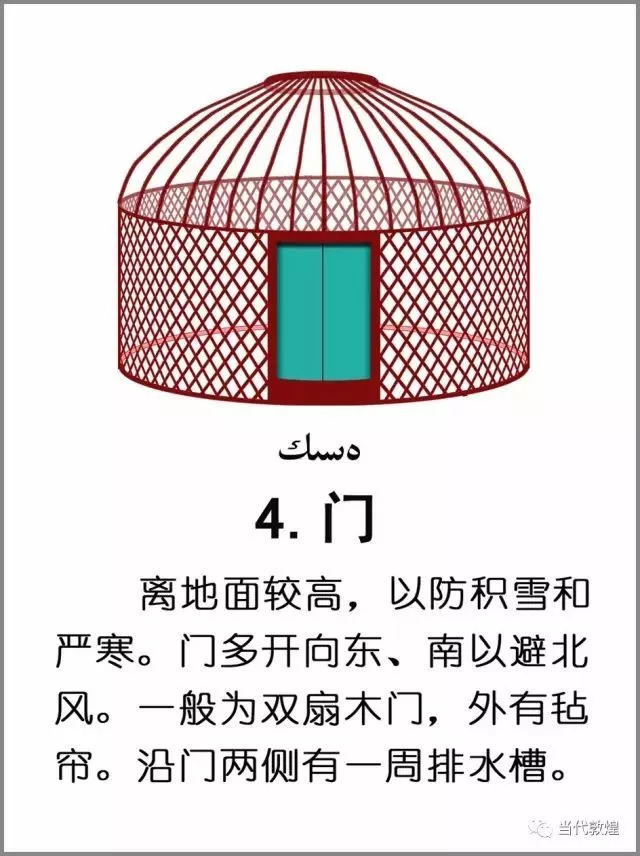

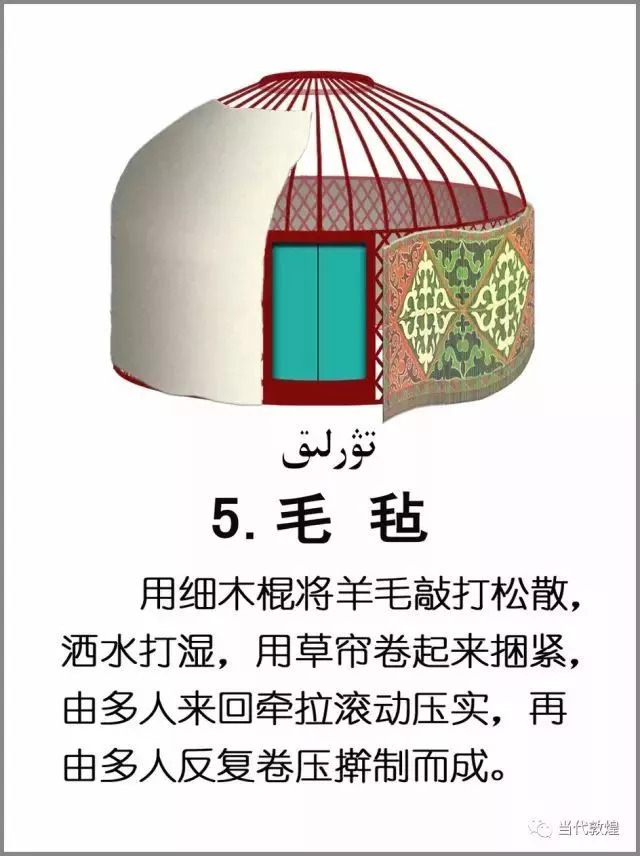

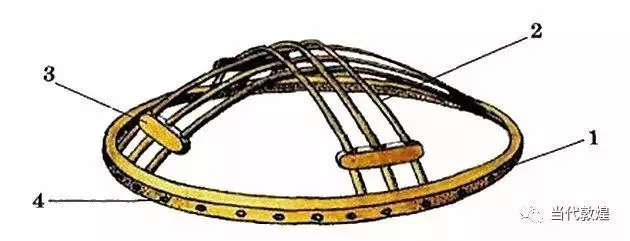

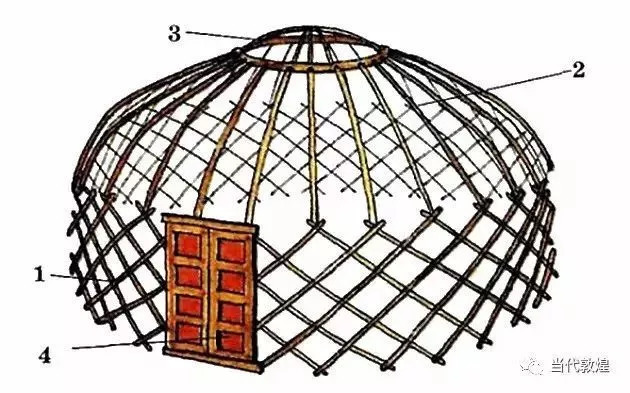

毡房一般由栅栏、天圈、房杆、门、毛毡等组成。栅栏一般有两种:一种是宽栅栏,称为“凤眼”,轻便但经不起风吹;另一种是窄眼栅栏,也称“网眼”,虽笨重却很结实耐用。栅栏由交错的细柳杆用牛皮绳扎紧而成、相连成菱形,每块高1.5—1.7米,宽约3.2米,可自由折合,若10块栅栏的围墙,屋顶要架起八、九十根房杆。

房杆上端插入天圈眼内,杆下端与栅栏捆绑连接。天圈用3段弧形木头连接,可作为天窗。栅栏外围上一圈彩色毛绒织成的芨芨草帘,在房架上裹上一层白毡,房杆上围上蓬毡,房顶上盖上顶毡,再用毛绳捆绑固定;东面装门,门高为1.5米,宽1米。哈萨克毡房的门一般为双扇雕花木门,门外有毡帘。最后,在毡房周围挖好排水沟漕,这样毡房就算落成了。

毡房,作为哈萨克传统建筑艺术的“活化石”,是哈萨克民族智慧的结晶,它反映了哈萨克民族的人文观和自然观。哈萨克民族在漫长的历史中,创造了适合于本民族的生产和生活方式,也创造了适应草原特色和艺术风格的居住文化。在辽阔的哈萨克草原和漫长的丝绸之路上,这种特色鲜明的民族建筑无所不在,不愧为世界建筑艺术世上之灿烂的瑰宝。

上图来自哈萨克建筑研究资料

毡房解剖及安装步骤图

《当代敦煌》编绘

毡房搭建实景图

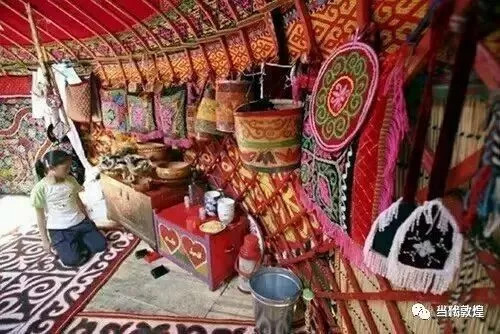

(三)毡房内部的布局陈设

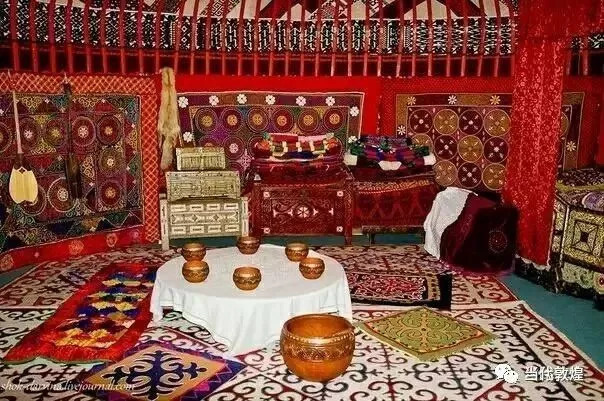

哈萨克族毡房内部的陈设与布置都有一定的规矩,分成堆放东西和住人的部分。毡房一般向东开门,进门左、右上方是铺位,正上方放置衣箱、马鞍,箱前铺坐垫,是招待客人的地方;进门左、右两侧则是放马具、打猎用具、拴幼畜和放炊具、食物的地方。

图片来自当代敦煌

(四)

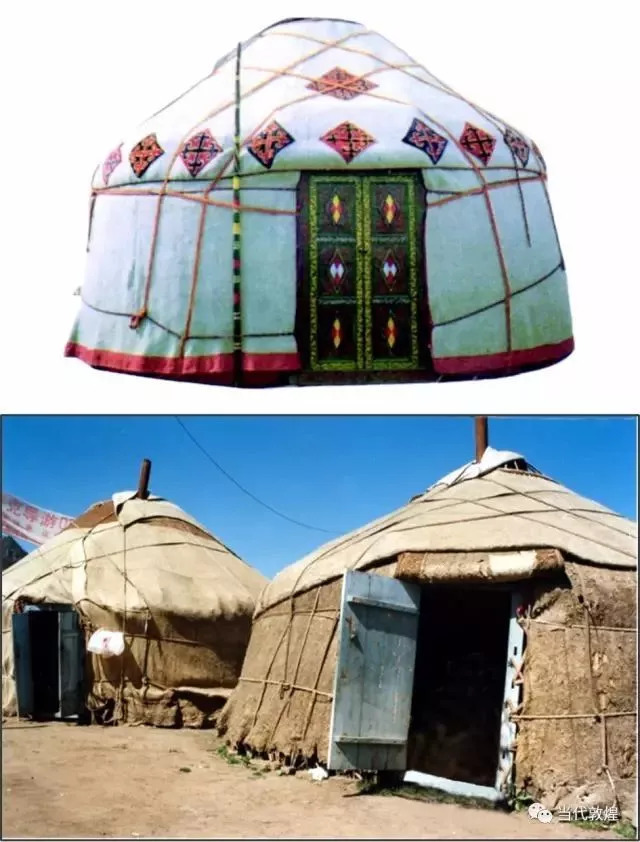

【大毡房】

哈萨克语称为“阿克宇”,意为“白毡房”,建筑跨度大,结构较复杂。外蒙白毡,多有饰纹;内饰鲜艳美丽的图案花毡、挂毯、罩单、地毯等,华丽而阔绰。

【小毡房】

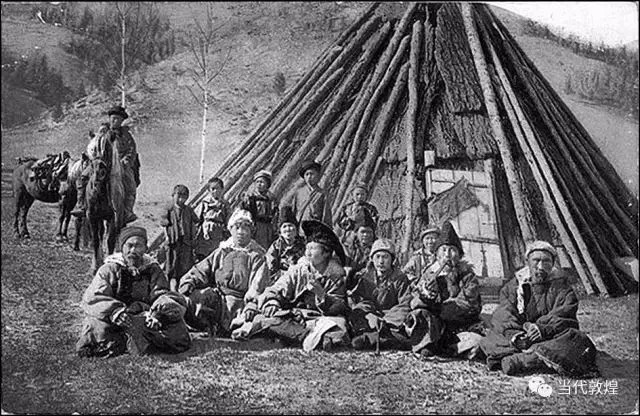

哈萨克语称为“阔撕”、“阿布赉夏”,是用数十根木杆斜撑成骨架,结构简易,多蒙粗毛毡,简朴而轻便。其源于古代行军宿营之营帐。后为哈萨克人放牧转场之常备住房。

【柳条房】

在毡房发明之前的漫长的历史时期,游牧民族住的都是窝棚类建筑。这类住所大体分为两种类型,一种是圆拱形的,一种是圆锥形的,但基本结构都是圆形建筑。可以说都是毡房的远祖。柳条房即是拱形窝棚的遗传。在柳树茂盛的地区,哈萨克族牧民就地取材,编织精巧的柳树房。有的内部蒙毡,有的外部抹泥,传承了这一古老的建筑形式。但现在多用于凉肉和仓储。

【绰夏克宇】

下图为1918年阿勒泰地区的锥形窝棚。哈萨克人叫“绰夏克宇”(尖顶房)

【行 宫】

古代哈萨克草原的封建统治者中最为流行的一种建筑形式。一般为格构架扇数多于12扇的豪华毡房。据历史记载,王公贵族的行宫有过30扇格构架的毡房。也有通道相连的几顶毡房组成的三套间、四套间毡房形式的行宫。

【双连式毡】

在一些富户中,两套间形式的双连式毡房较为普遍。

【哈拉夏】

是面积较小(一般为四扇格构架),结构简便,装饰简朴的毡房。平常不用斜面盖,只把格构盖拉起来即可。由于长年日晒雨淋,毡房的毡子变成黑棕色 , 因此哈拉夏一词在哈萨克语中有黑棕色(哈拉)加后缀词(夏)而得名 。

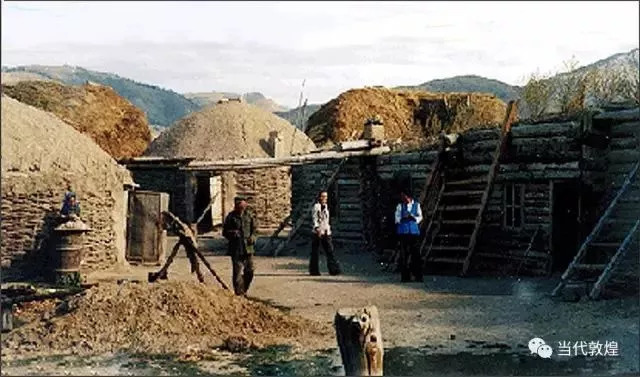

(五)冬窝子建筑

【托夏拉】

哈萨克牧民一般从11月至来年4月住在冬牧场。冬牧场的房屋一般建在避风雪的河谷或山谷中。在林区一般用木头构筑而成,其它地方多用土坯或石块砌筑;房屋外形有四方平顶式,也有一种外形如毡房,哈语称“托夏拉”,这种房子多用作厨房或存放冬肉。在冬牧场的房屋四周,还有用石头或土坯垒的矮墙,或者用树枝条编成的篱笆,用以圈放牲畜。

图片来自当代敦煌

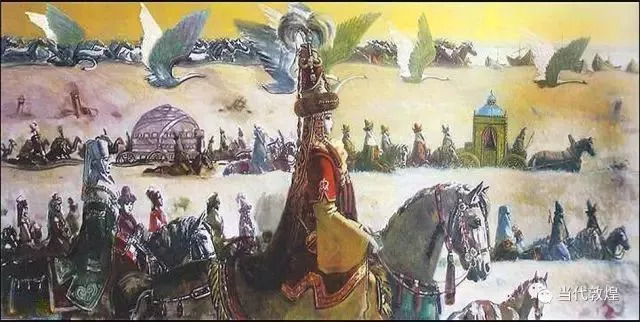

【车载毡房】

在古代,哈萨克族还有一种载于车上可以移动的毡房。这种车载毡房大小不一,小的一两头牛或马就能拉走,而大的则需十多头牲畜拉载。

哈萨克斯坦的绘画作品:《克孜吉别克》(根据著名哈萨克民间爱情叙诗创作)。图中有车载毡房形象。

【木 屋】

哈萨克族善于因地制宜,就地取材,建造各种精巧别致的房屋,木屋是他们的传统建筑之一。木屋为全木建筑,大小不等,有单间、套间和并排多间。

屋顶有人字形、平顶和斜坡式;有些屋顶还铺有草坪,墙内外抹有泥巴,这种木屋经风雨,冬暖夏凉,且可防震。整个建筑均采用榫卯结构,不用一根钉子。木屋体现木质本色,有些还在廊柱围栏上雕绘图案,在屋内布置花毡刺绣,具有浓郁的哈萨克风格。

(六)

“毡房”和“蒙古包”都是“毡帐”一类的可移动性的建筑,它们是一对近亲,祖先都是古代游牧民族的“穹庐”。隋唐颜师古注:“穹庐,旃帐也。其形穹隆,故曰穹庐。”

汉代刘细君《悲秋歌》里的“穹庐为室兮,毡为墙”,说明哈萨克族的先祖乌孙,就住的是毡包的“穹庐”。

元代马致远 《汉宫秋》楔子:“毡帐秋风迷宿草,穹庐夜月听悲笳”,则又说明蒙古族的祖先,在蒙元时期也住的是毡包的穹庐。

图片来源于阿克塞哈萨克族民俗博物馆

“毡房”和“蒙古包”,都是游牧民族智慧的结晶,它以其独特的设计和制作技艺,体现了草原民族的审美观和高超的创造力。从这种建筑的外部结构看,它的圆形设计可利用面积最大化,并且可以抵御大风对建筑物的直接压力,使不论哪个方向来大风都可以顺利地从建筑任何角度的两侧通过。

从内部结构看,它的屋顶犹如一把巨伞,一根根斜拉杆像伞骨把整个顶部的重量均匀地分散到墙体的围栅之上,而用红柳杆构造的棱格结构的墙体围栅,又把重量均匀地分散于地面,使得这种建筑在用材和重量上最小化,而在功能上实现了最大化。这样的结构也使毡包跨度大但无需立柱支撑,为用户提供了最舒适、豁朗的空间,同时也方便了牧民拆装搬迁和驼马运输。此外,由于内外毛毡的包裹,使得建筑密封性能好,保温效果佳,冬暖夏凉。

关于“毡房”与“蒙古包”的区别,网络上争议很多,但大多数都在大同小异处做比较,没有说到关键点上。其实,除了毡房的门通常向东开,蒙古包的门通常向南开以外,以及两个民族用于毡帐上的材料、图案装饰不大一样以外,其它基本都相似,仅仅是构件、做工、用材上略有不同而已。

其实,用标准的“毡房”和标准的“蒙古包”做比较,其最大的区别在顶部。

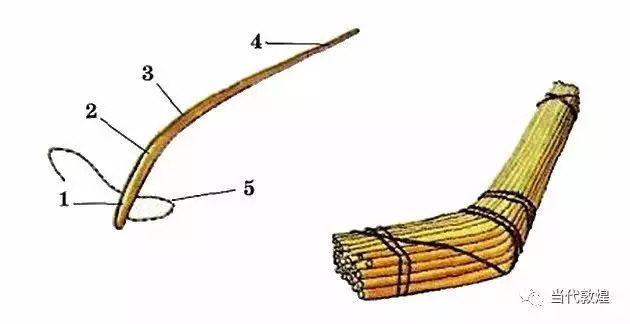

“毡房”的顶部:连接顶部天窗和墙体围栅的“曲杆”(斜拉杆),下端是做弯的弧形角度,拉杆与墙体缓慢搭接,从正面看是没有明确夹角的。因此毡房外形比较敦实,线条圆浑,棱角不分明,显得高耸厚重一些。毡房“曲杆”弯头的加工工艺,是哈萨克族的传统工艺。

“蒙古包”的顶部:连接顶部天窗和墙体围栅的斜拉杆是直的,因此从正面看整个顶部呈三角形状,顶部和筒形的墙体有一个明确的角度。“蒙古包”顶部的斜拉杆是直杆,所用数量较毡房多一些。“蒙古包”外形简洁,线条明快,棱角分明,显得低矮平缓一些。

蒙古包骨架搭建图

有人说“哈萨包”是模仿“蒙古包”而来的,这没有根据,哈萨克的祖先乌孙,早在两千多年前就已经使用这种“穹庐为室兮毡为墙”的建筑了,怎么可能会前者模仿后者呢?我倒觉得“哈萨包”是从哈萨克族早已就使用的“穹庐”进化而来的,因为“哈萨包”确实在设计上有很大改进,在结构上更加科学。

当哈萨克族把支撑毡帐顶部的“直杆”改造成“曲杆”以后,大大增强了这种建筑的优势。他不仅增加了一大截建筑的室内空间高度,也增加了建筑结构的牢固度,同时节省了材料(毡房的“曲杆”用量比蒙古包的“直杆”少)。

更重要的是,这种弧形角度的屋顶更能够降低风阻,更有效地适应塞外多风的环境,从而增加了建筑的安全性和使用寿命。如若不然,哈萨克民族又何必把很容易制作的“直杆”,非要经过盐水浸泡、火热烘烤、翘压、牵拉等一系列工艺技术去加工成弯头呢?这或许是哈萨克族为自己祖先发明创造的“毡房”——宇,格外自豪并不愿意混同于其它同类建筑的原因所在。

以下是标准“毡房”和标准“蒙古包”的骨架对比:

毡房与蒙古包骨架对比图

绣制室内的墙毡

《阿克塞哈萨克族》马晓伟摄影

图文来源:游牧潮流站

档海拾珍

档海拾珍