文/马韫菲

说起顶碗,大家可能会想到杂技,属于一种高难度的动作。其实不然,顶碗是一种民间舞蹈,起初是蒙古族从元代承传下来的。蒙古族是个能歌善舞的民族,顶碗舞也是在他们的婚宴或佳节上常见的一种舞蹈。舞蹈形式是头顶茶杯或碗状小油灯或碗,碗里盛满清水或奶酒。双手各拿两个酒盅或一束竹筷在歌声和乐声中翩翩起舞。

甘肃省张掖市的民乐,就流传着这种舞蹈。据民乐县志记载,顶碗舞最早由18世纪(清乾隆年间)汤庄的洪水营官兵流传下。传说梁军门是一位非常受人民爱戴的清官,梁家军在开饭前闲来无事,就用筷子敲碗,有的把碗顶在头上做一些滑稽的表演,久而久之就演变成为现在流行在民乐地区的顶碗舞。

顶碗舞传入民乐以来,广为流传,深受群众喜爱。后经过传承人汤贤才进行了改进和完善。解放后顶碗舞在民乐趋于成熟,经过几代人的完善和传承,不管是舞姿还是曲调都进行了多次的艺术加工和改造,并日益完美丰腴起来,逐渐形成了今天我们所看到的舞蹈形式。民乐顶碗舞成为一种独家传承的民间舞蹈,洪水镇成为了民乐顶碗舞的发祥地。2010年,民乐顶碗舞被列入省级非物质文化遗产保护名录项目。

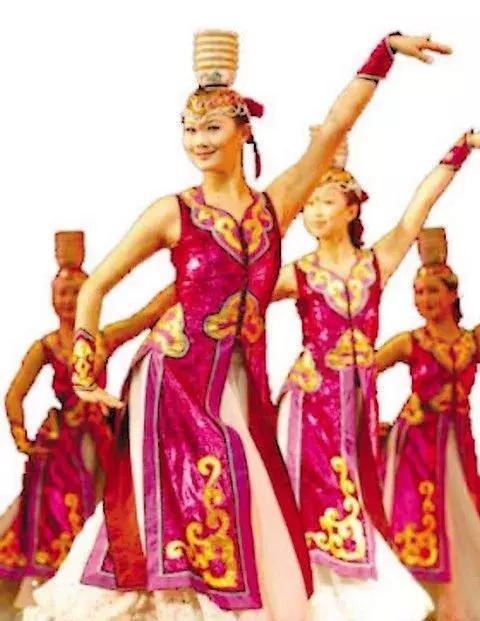

民乐顶碗舞与蒙古族顶碗舞有着许多的不同之处。民乐的顶碗舞更加注重社火形式的热闹和场景,特点是将舞蹈与杂技融为一体,所使用的道具只有二个碟一个碗一双筷子,一根竹条。舞蹈者头上顶瓷碗,牙咬竹条,两手各拿一碟一筷,筷子两头各系一铜铃红穗,按音乐节奏,磕动“口条”敲打出有节奏的悦耳声。有时用筷击碟,表演各种舞蹈动作,碗却始终都会稳稳地“端坐”在舞者头上。

民乐顶碗舞的特色是以传统秧歌十字步为基调,再配以圆厂步、左右搓步、三步一抬、梭子步、垫步、斜后点步及“云步”等,还有坐地绕腿、跪地对舞、单腿站背、骑腰坐背、跪地探海等惊险动作,使场面的变化更加丰富多彩。舞蹈的地方特色更加浓郁,又具有高超的表演技艺和较好的观赏性,颇吸引人,群众喜闻乐见,百看不厌。

顶碗舞的音乐风格在流传过程中,吸收了许多西北民族音乐的精髓,形成了一种独特的音乐风格。顶碗舞的伴奏音乐用的是当地流行已久的民间弦乐曲牌《八谱》,曲谱从头至尾无限反复,演员的舞步按曲子的强弱踏节拍就行。演奏的乐器主要有笛呐、板胡、二胡、三弦、笛子、钹、梆、碰铃、锣、鼓和京嚓。

顶碗舞的人数随着场合的大小而定,有一人表演,也有上百人表演。一般由德高望重,且技艺高超的长者带头领队,其余人众跟随,每变化一个队形都有一定的规定和要求。民乐顶碗舞有些是自发性的组织,自发性的编导,亲朋好友聚会、女子出嫁等时都会跳起顶碗舞。在民乐每年的元旦、春节还会经常性的举办顶碗舞大赛。

顶碗舞是技与艺的完美交融,所以对表演者的要求极高,不但要有过硬的舞技,还要具有对平衡的把控能力,这往往需要表演者们长时间的练习,才能带给人们赏心悦目的艺术享受。

顶碗舞传承人许晓霞

许晓霞,女,甘肃民乐县洪水镇汤庄村人,现年27岁,17岁便跟随顶碗舞第四代传承人汤琚学习,目前是第五代传承人。近年来,由师傅汤琚和她一直继承并传承着这一民间艺术。

档海拾珍

档海拾珍