非物质文化遗产–刻道

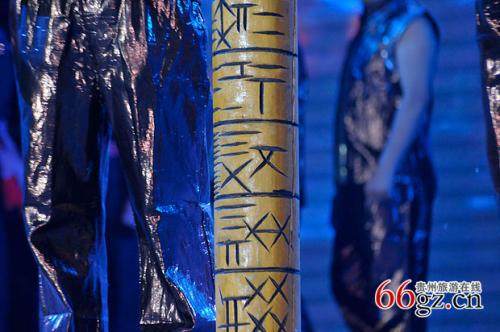

“刻道”,苗语称“kheik det”,“kheik”为镌刻之意,“det”则是树或者木材,因此“刻道”亦称“刻木”,是在一根木棒上记录了苗族婚仪中的礼数,也是苗族最古老的刻木记事的文字符号。《刻道》的内容主要是“刻木歌”,是苗族十二路酒歌之一《开亲歌》的中间部分,也是这路歌最精彩的一节,其忠实地反映和记录了古代苗族“姑舅表婚”的历史轨迹,是一部古老的苗族婚姻史诗,也是苗族社会的“婚姻法典”。这些歌是以一根古老神秘的歌棒代代相传,歌棒一般以圆型和方型为主,通常多采用枫木、犁木或竹制作,分三面刻符号,每面匀刻符号九格,共27格符号,每格符号以横、竖、叉等组成。

苗族古老婚姻的"活化石"–刻道:

刻道又名"刻木",汉语译作《苗族开亲歌》,是苗族婚姻史的口传古籍,歌师要三天三夜才能唱完,属于口头文学。歌师在演唱‘刻道’时,使用一根有‘刻木’符号的木棒为‘歌本’,因此, ‘刻道’也称为‘平道’、‘歌棒’。‘刻道’主要流传于施秉县城关、甘溪、杨柳塘、双井等乡镇的苗族村寨。刻道的材质多为枫木、梨木或竹,一共有27格,共有一万多行,每格以简单的符号记录,歌中有反复、对唱等形式。规模宏大,历史悠久的刻道,被民族学家和民俗学家称为“苗族最古老的婚姻“活化石”,在苗族发展史的研究上具有非常重要的价值。2006年5月20日,贵州省施秉县申报的“刻道”经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

随着现代社会的发展,刻道的生存和发展面临十分严峻的形势。比较突出的问题有;

一:刻道后继传人甚少,随时面临失传危险。

二:刻道的保存与遗留渐渐消亡。

三:人们的生活方式和观念发生变化,刻道不再被人欣赏,有的传统习俗在慢慢消失。青年一代追求时尚与现代文明,对传统婚姻逐渐失去兴趣,不愿学习继承。

四:那些身怀绝技的刻道民间艺人门庭冷落,他们大多岁已高,如不及时有人传承,刻道随时消失在人们的视野。

仅管如此,还有一大批人专注于刻道的发扬与传承,为刻道的流长贡献着自己的力量,他们有的是政府各级机构人员,有的是文物学家与研究家,有的是年事已高的老人,也有朝气蓬勃的少年以及黄发垂髫的孩子。

刻道经典传承人:

吴光祥

施秉县文物管理所所长吴光祥,是位四十来岁的苗族汉子,多年来潜心于收集、整理刻道相关资料,后为苗族“刻道”列为国家级首批非物质文化遗产名录作出巨大贡献。

吴治光

67岁的吴治光老先生,在接受记者采访时,拿出了珍藏的像笛子般的木棒,吴治光老先生指着这根木棒说:“歌棒”就是这个,苗族的每位歌师都有一根,歌棒除把柄外,皆均分为九小节,三面刻有符号,共有二十七格,符号的笔画以横、竖、叉为主。一般的唱法是每一小格三问三答共六次,即六首歌,基本都是五言体的诗歌形式。一问刻的什么开头:二问刻在哪一面哪一格;三问刻的什么内容。一问一答共需唱168首歌,每首歌无固定行数,若以每首12行计算,就有2016行,加上演唱时的即兴盘问、旁生枝节,少讲也有一万行,所以说三天三夜也唱不完。吴光祥介绍说:“歌棒”上刻的就是苗族开亲歌的内容。苗族开亲歌是苗族十路酒路中最精华的一路歌,历史悠久、规模宏大、涉及面多、流传广泛,产生于苗族母系氏族过渡到父系氏族之后出现的舅权习俗时期,较系统地反映了古代苗族婚姻的起源,即如何从‘还娘头’的‘姑亲舅霸’(姑妈的女儿一定要嫁给舅舅的儿子),到封建买卖婚姻的‘外甥钱’(姑妈不让女儿嫁给舅舅的儿子,则需赔偿舅舅一定的钱物),直至‘一钵酸汤’也可以开亲,反映其中发展、斗争、演绎的过程。

一根歌棒包含了三层意义:它既是一种记事符号,也是一路歌,还是苗族婚姻演变的史书。‘歌棒’是至今在苗族群体中发现的唯一的一种古老的刻木记事符号。苗族是一个没有文字的民族,有人认为这种歌棒上的记事符号就是苗族最早的原始文字,只是因苗族多次长途迁徙而没有能够得到进一步的发展。一提起刻道,吴治光老先生娓娓而谈,足以可见他对刻道的了解与关注。

潘家相

施秉杨柳塘镇为苗族”刻道“之乡,不少苗族老同志都自愿为“刻道”的保护和传承努力——潘家相老先生就是其中之一。潘家相老先生自费创办的“施秉县苗族刻道博物馆”院坝里,让苗族男女歌师对歌,并在此期间免费教授爱好者唱苗族大歌。

吴通贤

吴通贤是地道的苗族人,生于1953年。他的父亲是家族享有盛名的歌师,从小的耳濡目染,使吴通贤爱上了哼哼唧唧,后来慢慢知道了歌的意思,也就越发认真起来。到了18岁,便正式跟其父亲学艺。在父亲的指导下,其沉于其中,26时,他成为杨柳塘一带对苗族《刻道》很有研究的的名歌师,他每年的农闲时候,只要有人肯学,他都很热心地给予教导。每年举办的文化节,几乎都由他来负责《刻道》的授歌、排演。除此之外,他多次参加省、州级赛事,曾经代表县里登台央视“民歌中国”栏目。

自党的十八大以来,习近平总书记就中国优秀传统文化的价值和意义多次进行阐述并提出了多个重要论断。习总书记强调到:“优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉,中国优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”。”光明日报记者高长武在原标题:中国优秀传统文化的价值定位一文中写道:在世界四大文明中,唯有中华文明一次次战胜灾难、渡过难关,历经5000多年绵延不断,创造了人类文明发展史上的奇迹。这其中一个很重要的原因,就在于中华民族产生和形成了为整个民族共同认可、普遍接受、一脉相承且富有强大生命力的优秀传统文化,从而为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。非物质文化遗产作为中国文化一部分,对一个国家、民族传承、发展的起着关键作用。恰如其分地,刻道文化流传至今饱经风霜,传承与发展刻道的责任刻不容缓。

在刻道的传承与发展历程中,一直有人在孜孜不倦地努力着,但他们能力有限,希望社会各界给予刻道一定的关注,让其不至于流失。

档海拾珍

档海拾珍