【兰州市档案文献遗产系列之一】见证黄河治理 追寻历史档案——兰州首个人工开凿自流渠“湟惠渠”纪实

从古至今,“黄河宁,天下平。”中国共产党领导下的中国坚持把安民兴邦、黄河治理作为一项长期持久的大事来抓。习近平总书记在视察甘肃、兰州时特别强调“保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计,黄河流域是中华民族和中华文明的重要发祥地,要保护弘扬黄河文化,传承好历史文脉和民族根脉。”习近平总书记指出“档案工作存史资政育人,是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业。”

一、历史价值

(一)历史背景意义

兰州是黄河唯一穿城而过的省会城市,也是黄河上游流经甘肃的第一个人口相对集中沿河而居的城市。丰富的黄河水资源,哺育了这里的人民,使沿河生活在这里的人们祖辈繁衍生息、耕耘、生存和发展。人们用勤劳的聪明和智慧,兴修水利有效解决了水患和灌溉的两大重要问题,以引湟水惠民而取名“湟惠渠”,福泽绵延后代。

湟惠渠位于黄河上游支流湟水河流经段,原设计于1938年(民国27年),预计可灌溉土地4.3万亩,同时解决灌区内18万人畜饮水,但建成后实际灌溉土地为2.5万余亩。1938年5月当时甘肃省政府电请国民政府行政院,拨款90万元(法币)兴修湟惠渠,1939年3月开工修建,但由于抗战经济匮乏,资金短缺,物价飞涨,技术力量薄弱,开工不久便草草搁置,成了当时的“半拉子”工程。湟惠渠的修建经历了抗战时期,几经波折5年修建完成,于1942年(民国31年)修成通水。湟惠渠沿湟水北岸而行,灌区分布于湟水北岸的河谷地带,沿河谷形成串珠状,流经两区两镇一乡十八个行政村,后泻入黄河,全长31.5公里。

民国时期湟惠渠渡槽旧照(红古区档案馆藏)

(二)续修施工过程

1940年(民国29年)谷正伦任甘肃省主席,张心一出任甘肃省建设厅厅长,王力仁为工程师,负责测量设计工作,协力续修湟惠渠。利用当时沦陷区许多有经验的科技专家闲集在大后方的有利时机,从中选请了多位急需的人才,并招用邻近县及窑街、苦水等地劳力,从陕、豫等省招募技工石匠90余人,最多时日投入劳动力1118人,为当时兰州的浩瀚人力、大规模工程,保证了续修的顺利完工。工程有引水坝、渠道、隧洞、涵洞、渡槽、水闸、桥梁等各种建筑212座。所需工具洋镐、铁锨、大锤、撬杠

王力仁任职文书档案(皋兰县档案馆藏)

等均由外埠购进铁料,自己加工制造使用。所需石灰、水泥、木料、钢钎、炸药等材料均从窑街、重庆、青海省等外埠购进。建筑材料采用当地砂石料,用于大渡槽和隧洞,因石料费用高,部分以砖代石,为此沿渠设烧砖窑17座,烧制青砖158万块。渠线多傍山根而行,所修涵洞多用缸管代替。干支渠挖土石方及填土447075. 74立方米,工程共计耗资6714278元(法币)。

张心一签署文书档案(皋兰县档案馆藏)

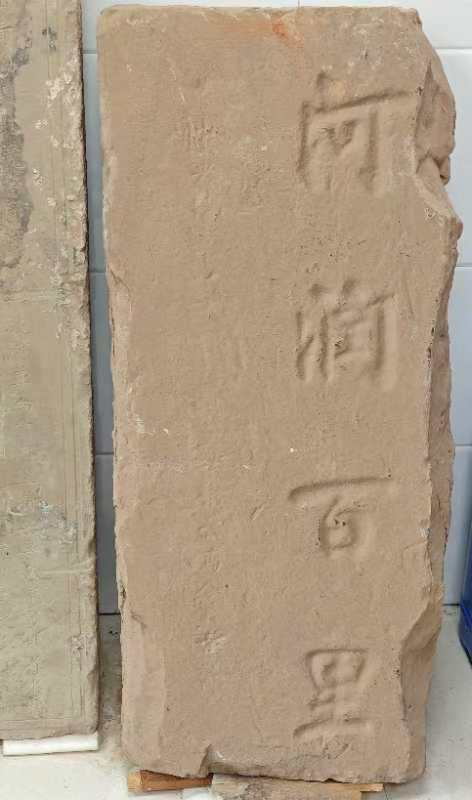

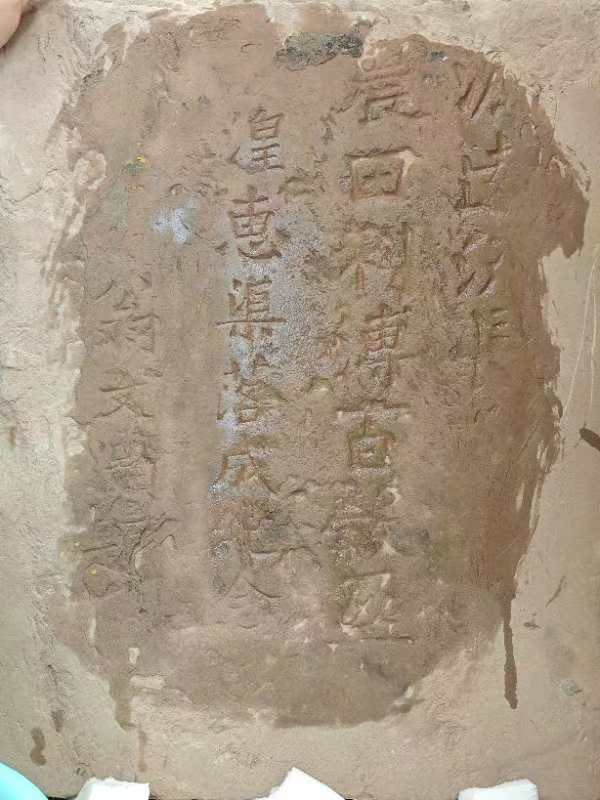

在生产力和施工设备落后的年代,施工难度最大的是隧洞工程,进凿越深,空气越稀薄,工人呼吸困难,极易晕倒,长时间隧洞作业,导致工人身患百病、缺乏医药,有人甚至为此献出了生命,其艰巨困难情况可见一斑。为此,时任国民政府行政院院长翁文灏为纪念亭碑题“河润百里”以示纪念,至今任存。建设时期张心一主持修渠经费从当时的农业银行贷款所筹,没有增加老百姓的任何负担。当时引进了省外银行的大量资金,解决了建设缺少资金的难题。

民国时期湟惠渠建成纪念石碑实物照片档案(红古区档案馆藏)

(三)土地改革实验“拉农场”

1949年前,湟惠渠灌溉区约50%的土地由只占人口9%的地主所有,而27%的农户仅占4%的土地。湟惠渠放水灌溉农田后,地价变动更为激烈。因土地集中现象严重,地主不劳而获,农民深受盘剥之苦。湟惠渠的通水使大面积的土地得到了灌溉,耕地有了产出。1942年(民国31年)1月,甘肃省政府行政院指令,为发挥湟惠渠灌溉应有的效应和发扬孙中山先生“耕者有其田”的遗训,先后成立“湟惠渠土地整理事务所”“湟惠渠特种乡”机构,核准推广施行《湟惠渠灌溉区域土地管理办法》,开始灌溉区域25600亩土地的整理和强力征收工作。这是在民国时期全国唯一的一个地方实行了“耕者有其田”的实验。

土地改革计划书文书档案(皋兰县档案馆藏)

“湟惠渠”开通前,每亩地价只有几十元,当时民国政府发布公告:“湟惠渠开通后买卖的土地一律不算数,多余的土地要卖给政府”。由政府把赎买来的2.5万亩土地,分成10亩、20亩、30亩不等的农场,按家中人口的多少来分配,当时老百姓把它叫做“拉农场”。人口少的农户可拉小一点的“农场”,人口多的可以拉大一点的“农场”。没钱的农民还可以向银行申请低息贷款,10年还清。收购地主土地的地价款,是从当时农业银行借款1600多万元“国币”,其余用发行土地公债的办法还清。当时这一改良主义的办法“耕者有其田”,试图打破千年来的土地私有制。 为了充分发挥水利工程的效应、让广大农户深受其益,政府强制武力推行了土地征收,重划农场、放领给无地农民耕种。通过土地整理及重划分配,人地矛盾得到一定缓和、贫富差距相对缩小,农民的生活水平得到提高,教育卫生等社会事业日渐改进。

二、新中国成立以后的发展历程

(一)机构变迁和社会效益

新中国成立后,中国共产党领导制定了水利建设的总方针“防止水患,兴修水利,以达到发展生产的目的”。几十年来,党和政府重视水利建设发展,投入大量资金,动用大量人力和物力,持续对湟惠渠进行维修、改建、加固、保护和提升。据不完全统计,仅从2017年到2022年间,陆续投入资金总计约1.35亿元,对渡槽、渠首、泵站、渠道、输水方式等进行了改造修建和节水配套提升,不仅使灌溉面积扩大到现在的3万多亩,而且使这条70多年前修建的水利工程更好地发挥了经济效益,也保护了民国时期留下的历史遗产。

1949年后湟惠渠灌溉区划归皋兰县,仍称甘肃省湟惠渠管理处,行政区改为皋兰县湟惠区,辖河口、东坡等十乡;

湟惠渠现今照片

1953年随着行政区划的变更,皋兰县部分乡镇划归兰州市,包括湟惠区部分乡镇,时湟惠区辖达川、平安等六乡;1955年辖达川、民建、平安、抚河乡;1956年辖民建、平安、抚河乡;至1958年,湟惠区的抚河乡划归永靖县,民建、平安乡划归永登县撤销了湟惠区。至此,湟惠渠管理局、湟惠渠特种乡公所、湟惠区完成了其历史使命,湮没于历史的长河之中。

湟惠渠随着时代的变迁由当初的湟惠渠管理局、湟惠渠特种乡公所发展成当今的水利专管部门“兰州市红古区湟惠渠灌溉所”管理运营,使这一长流不息的惠水,仍发挥着重要作用,仍养育着这里的人民。惠水源源流淌滋润着这片土地,为农村经济发展、农业结构调整、农民增加收入提供了得天独厚、独一无二的优势条件,也成为了当地发展农业生产得天独厚的地理条件,湟惠渠水所到之处已变成富裕之乡,湟惠渠畔已成为兰州瓜果生产的重要基地,渠畔水行阡陌,一川绿烟,百业兴旺,人民幸福。

(二)湟惠渠人的捐赠

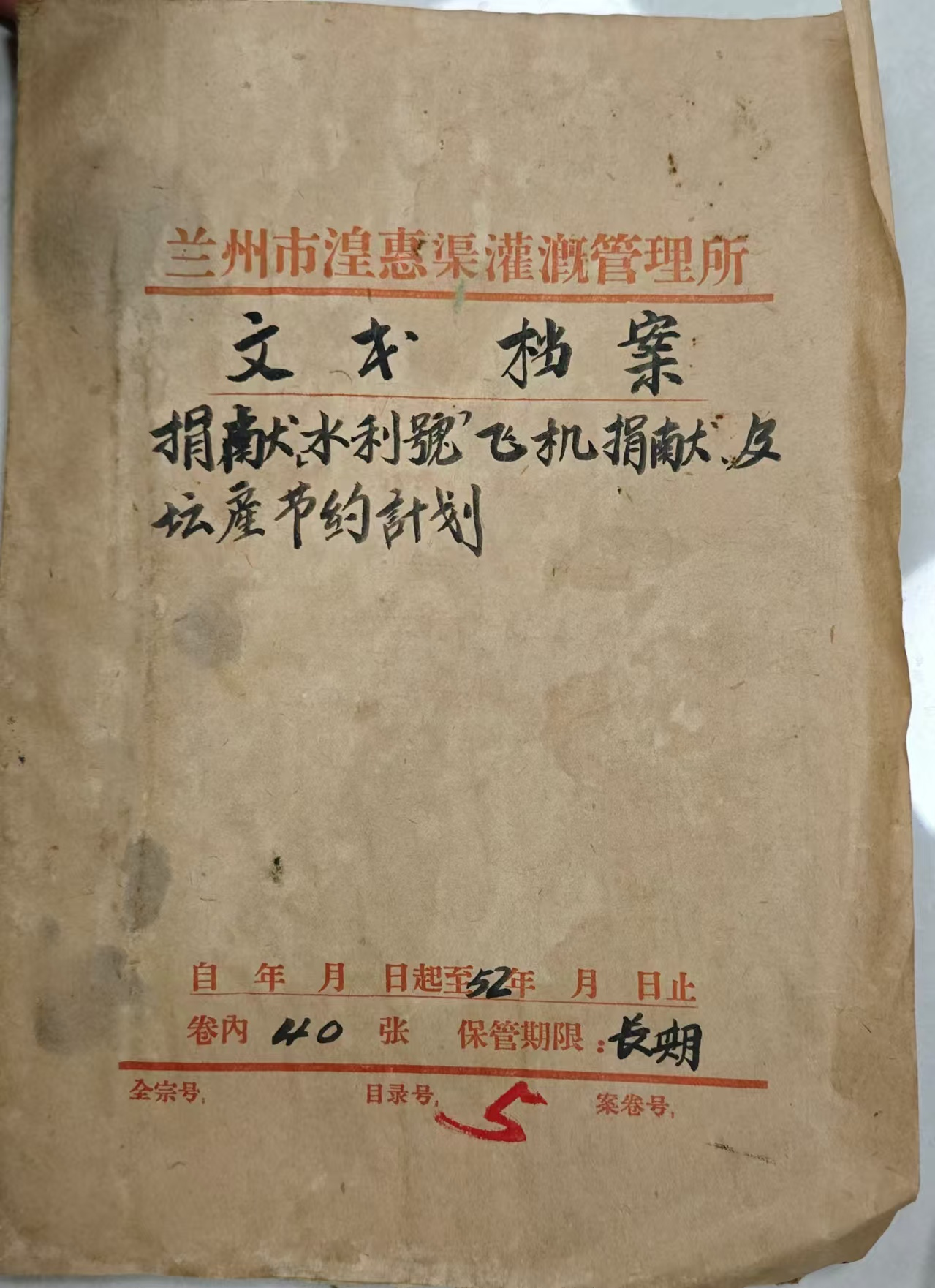

1951年6月1日,中国共产党抗美援朝总会向全国人民发出了《关于推行爱国公约、捐献飞机大炮和优待烈属军属的号召》,

捐赠飞机及增产节约计划文书档案(红古区档案馆藏)

捐赠飞机及增产节约计划文书档案(红古区档案馆藏)

党的号召凝聚了全国人民团结一致的信心和勇气,使捐献活动迅速在全国范围内展开。捐献的飞机、大炮等被冠以捐献单位的名体字,作为光荣的纪念。甘肃省湟惠渠管理处全体党员干部群众同全国单位一样用自己特有的热情响应支持了抗美援朝战争的胜利,用时37天,共计筹款788.8万元(第一版人民币)用于捐赠飞机,因为属于水利单位和水利人捐赠,所以命名“水利号”。这项捐赠不仅展现了湟惠渠人的团结和爱国精神,现了他们志愿卫国的决心,也为抗美援朝战争的胜利做出了重要贡献,后媒体网络公开的全国捐赠名单上就有“人民水利号”的名字。捐款花名册至今仍存,文书档案完好可查。

三、文献档案资料的传承

近年来,兰州市档案馆坚守初心,指导兰州市所辖的3县5区档案馆,立足“为党管档、为国守史、为民服务”的职责使命,服务社会发展大局。在档案征集保护方面,以征集价值档案为工作要点,通过“今日头条”、“新甘肃”资讯平台、兰州日报等报刊杂志、新闻媒体、“6·9”国际档案日宣传活动等途径,全社会广泛征集线索查找途径,允实红色档案、黄河档案、工业档案、非遗档案、名人档案等档案资源建设,并发掘其文化价值,有力保护了一大批民间散落实物档案、老图照、文献史料,有力引导社会力量参与档案征集工作。在档案资源开发利用方面大胆偿试,积极创新,开展档案文化进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进军营、进家庭等“七进”活动,运用网络投送、报纸报道、媒体播报、线上线下展览等多种方式加强宣传,在发挥好档案资政育人作用方面成效明显。

《湟惠渠档案文献资料》于2016年申报“国家重点档案保护与开发项目”。现有兰州市皋兰县档案馆已编写出版的《湟惠渠特种乡史料研究》316页出版物一册及修复裱糊整理馆藏的《湟惠渠档案文献资料》实物档案401卷,档案及其数字化副本,保存完好。现有兰州市红古区档案馆馆藏《湟惠渠档案文献资料》自1938年至1954年间实物档案,“甘肃省湟惠渠管理处档案”412件32卷,“甘肃省湟惠渠特种乡公所管理局档案”2654件53卷; 湟惠渠管理机构1949年后文书档案资料和石碑实物,档案及其数字化副本均保存完好。

馆局动态

馆局动态